Paolo Crosa Lenz Lepontica 30 Maggio 2023

Sommario

1. Il cammino del lupo

2. Blètar

3. L’om salvagh: il santo delle montagne

4. I cacciatori preistorici dell’alpe Veglia

5. I 30 anni del Parco Nazionale Val Grande

6. Il ritorno dell’alpinismo esplorativo

7. I 130 anni della Capanna Margherita

Natura

1. Il cammino del lupo

M237 (M sta per maschio) è un lupo che detiene un record. È il più grande lupo-camminatore d’Europa, protagonista della più lunga migrazione conosciuta. In dieci mesi, da giugno 2022 a marzo 2023, ha percorso 1927 km attraverso uattro stati: Svizzera, Italia, Austria, Ungheria. Ora, attratto dal vento dell’est punta alla Slovacchia. Ha percorso le Alpi, raggiungendo i 3.500 m di quota, ha camminato lungo il Danubio e vagato nelle sterminate pianure dell’Europa orientale, ha sfiorato grandi città come Innsbruck, Vienna e Budapest. Ora punta alla ricerca di una femmina con cui accoppiarsi e creare un proprio branco. In questo modo si realizzerebbe l’incrocio tra popolazione alpina e carpatica.

M237 (M sta per maschio) è un lupo che detiene un record. È il più grande lupo-camminatore d’Europa, protagonista della più lunga migrazione conosciuta. In dieci mesi, da giugno 2022 a marzo 2023, ha percorso 1927 km attraverso uattro stati: Svizzera, Italia, Austria, Ungheria. Ora, attratto dal vento dell’est punta alla Slovacchia. Ha percorso le Alpi, raggiungendo i 3.500 m di quota, ha camminato lungo il Danubio e vagato nelle sterminate pianure dell’Europa orientale, ha sfiorato grandi città come Innsbruck, Vienna e Budapest. Ora punta alla ricerca di una femmina con cui accoppiarsi e creare un proprio branco. In questo modo si realizzerebbe l’incrocio tra popolazione alpina e carpatica.

M237 è nato nel 2021 nella Surselva nei Grigioni elvetici in un branco enominato “Stagias”. È uno dei sei cuccioli figli di F31 (discendente di F07, il fondatore di uno dei primi branchi di lupi svizzeri), e di M125 di origine sconosciuta. Sappiamo tutto questo grazie alla catture e ai rilasci di lupi muniti di radiocollari con trasmettitori GPS. Le operazioni e il monitoraggio sono stati eseguiti dall’Ufficio Caccia e Pesca del Cantone dei Grigioni: le informazioni so no state divulgate dalla Fondazione Kora che si occupa di tutela della natura in Svizzera. Scrive:

“I giovani lupi lasciano il territorio dei genitori all’età di 1-3 anni alla ricerca del proprio. Le ricerche dimostrano che la migrazione dei giovani lupi può variare in termini di distanza e di sesso. I maschi tendono a migrare più lontano delle femmine. In passato, singoli lupi monitorati tramite trasmettitore GPS mostravano una particolare gioia per la scoperta e migravano sorprendentemente lontano.”

Se M237 è il “grande camminatore”, altri lupi non sono da meno. Il lupo tedesco “Alan” nel 2009 è migrato dalla Germania alla Bielorussia (1550 km). «Slavc», un esemplare della popolazione dinarica, è migrato dalla Slovenia all’Italia (1200 km seguendo il “vento dell’ovest”) dove si è accoppiato con una femmina della popolazione alpina. Me li vedoquesti lupi che attraversano invisibili l’Europa e osservati da un satellite in orbita attorno alla Terra. Prodigio della natura

e miracolo della scienza e della tecnologia. Il fascino del lupo, animale libero per eccellenza, è che non ha predatori. Come noi è al vertice della catena alimentare. Come noi, quando alza gli occhi al cielo, vede Dio.

Post scriptum

Alcuni giorni dopo la scrittura di queste righe, giunge notizie da Kora che il trasmettitore di M237 è stato trovato vicino al confine tra Ungheria e Slovacchia. “Tuttavia dell’animale non c’è traccia. Nell’ambito delle indagini, secondo le prime informazioni dalle autorità ungheresi, si stanno raccogliendo anche indizi di un possibile bracconaggio.” Il cammino di M237, come quello di altri “nomadi” contemporanei, si è bruscamente interrotto.

Immagine dall’ufficio stampa CFS – settore audiovisivi (ph. Luigi Di Battista)

Una parola al mese

2. Blètar

Blètar in lingua walser vuol dire foglie, quelle che gli alberi (baum in lingua per identificare i signori

Blètar in lingua walser vuol dire foglie, quelle che gli alberi (baum in lingua per identificare i signori

del bosco) mettono in primavera. Nella cultura popolare sono simbolo di rinascita e di speranza.

Non c’è baum senza blètar (così nei ritornelli e nelle canzoni). Il mondo contadino da cui vengo esprimeva nei nomi il rispetto per la natura. Una natura ricca e complicata, reale e non virtuale. Così una quercia nascente era eiki, gaoi erano i semi del nocciolo, schwampi era la corteccia di betulla, utile quando arrotolata strettamente per ottenere torce prima dell’invenzione della candela. C’è un albero che amo particolarmente perché molto amico e un tempo utile alla mia gente. È il faggio bucho che cresce oltre gli 800 m; è imponente quanto poco longevo (vive solo 150-200 anni). Ha bisogno di spazio per crescere così bello e austero. Solo pochi riescono, gli altri sono rubetschi, cespugli fitti destinati a morire. Il mondo contadino trovava nel faggio non solo legna forte da

ardere, ma anche e soprattutto foglie. Quelle secche, cadute in autunno in luoghi asciutti,

servivano non solo per starnire (asciugare) le stalle, ma per realizzare le “bisacche” (i sacchi

di canapa riempiti di foglie che servivano come materassi). Le foglie andavano raccolte asciutte

e leggere, portate a casa nei scivrùn (i gerloni da fieno a maglian larga) e conservate preziose.

Nella valle del Toce c’era un problema: il faggio cresce oltre gli 800 m, ma i villaggi stanziali

sono a 200 m. Cosa fare? Portare a valle a spalle per 600 m di dislivello le foglie oppure portare

a valle gli alberi? Così trovate attorno ai villaggi di fondovalle grandi faggi monumentali

dove per natura non dovrebbero esserci. Ecco perché blètar è una bella parola e la civiltà è la

somma di piccoli saperi.

Folklore

3. L’om salvagh: il santo delle montagne

Nella tradizione leggendaria della Val d’Ossola l’om salvagh è un uomo solitario che vive in grotte

Nella tradizione leggendaria della Val d’Ossola l’om salvagh è un uomo solitario che vive in grotte

sulle montagne o in alpeggi isolati e sperduti tra rocce e boschi. È un uomo poveramente vestito (di stracci, di foglie, di pelli di animali), con la barba e il pelo lungo, che vive lontano dal consorzio umano. Nell’immaginario popolare possiede, come i nani, un sapere antico che si esprime nell’insegnare agli uomini a lavorare il latte; è un uomo buono (un “buon cristiano” anche se non va a messa) e la sua santità si esprime nell’appendere ilmantello ad un raggio di sole.

Per i contadini di montagna l’om salvagh è considerato come un elemento naturale, una presenza con la quale coesistere nella dura vita d’alpeggio. È una parte attiva nel microcosmo dell’alpe, come le mucche, gli alberi e i torrenti. Il suo rapporto con gli uomini è caratterizzato da favori e da piccole frizioni, in un modello di coesistenza non conflittuale. Un’altra lezione della civiltà alpina: la capacità “normale” di convivere con il “diverso”. Questa figura leggendaria assume nomi diversi a seconda della lingua locale: Om salvàrech nel Bellunese, Om pelos in Trentino, Omo salvadego

in Valtellina, Omo salvatico sull’Appennino toscano, Ommo sarvadzo in Valle d’Aosta. Indomito

e indifferente agli eventi climatici, ha paura solo del vento. È tanto vecchio da conoscere

come cambia la campagna: sette volte la valle è stata prato, sette volte campo, sette volte

bosco, quindi abbandonata. Colloro è un villaggio al sole nel Parco Nazionale della Valgrande.

Un borgo di montanari antichi che guardano con diffidenza la valle del Toce. Lì si raccontano antiche storie. “L’om salvagh viveva sulla montagna di Colloro. Era un vecchio solitario e malmesso. Se c’era vento o pioggia non usciva dalla sua tana per settimane e settimane. Dicevano che era un po’ matto, perché voleva insegnare a fare la gomma con il siero del latte. Certe volte andava a far villa con le alpigiane, ma siccome dava fastidio le donne gli hanno fatto uno scherzo. Lui si sedeva

sempre su una pietra vicino al fuoco. Le donne gliel’hanno scaldata così si è scottato e non

è andato più. Stava tanto tempo senza farsi vedere da nessuno. Una volta il prete di Premosello,

siccome non lo vedeva mai in chiesa, l’ha mandato a chiamare per confessarsi. L’om salvagh

è sceso in paese al mattino presto. Il parroco l’ha fatto andare in sacrestia e gli ha detto

di togliersi il mantello. Lui non sapeva dove appoggiarlo. C’era un raggio di sole che entrava

dalla finestra e l’ha appeso lì. Ed è stato su. Quando il prete ha visto così non l’ha neanche

più confessato.”

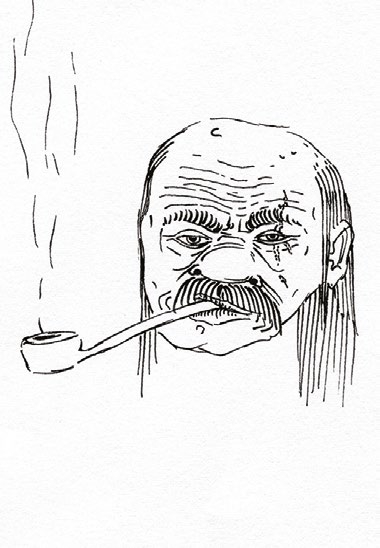

Disegni di Pietro Crosa Lenz (da P. Crosa Lenz, Leggende delle Alpi, Grossi Edizioni, 2012 e

2022)

Archeologia

4. I cacciatori preistorici dell’alpe Veglia

All’alpe Veglia, nel 1986, sono stati rinvenuti i resti di un accampamento temporaneo di cacciatori nomadi della preistoria. Gli archeologi hanno portato alla luce molte schegge lavorate (di quarzo, ma anche di selce) che risalgono al Mesolitico antico (metà dell’VIII millennio a.C.). L’archeologo Angelo Ghiretti ha rinvenuto, sotto un grande larice al centro della conca di Veglia a 1750 m di quota, alcuni manufatti di cristallo di rocca che affioravano dal terreno nel solco dove era passato un trattore. Negli anni successivi, gli scavi condotti da Antonio Guerreschi dell’Università di Ferrara hanno permesso di conoscere più a fondo la vita dei primi uomini che nella Preistoria vissero sulle Alpi occidentali. 10.000 anni fa la conca di

All’alpe Veglia, nel 1986, sono stati rinvenuti i resti di un accampamento temporaneo di cacciatori nomadi della preistoria. Gli archeologi hanno portato alla luce molte schegge lavorate (di quarzo, ma anche di selce) che risalgono al Mesolitico antico (metà dell’VIII millennio a.C.). L’archeologo Angelo Ghiretti ha rinvenuto, sotto un grande larice al centro della conca di Veglia a 1750 m di quota, alcuni manufatti di cristallo di rocca che affioravano dal terreno nel solco dove era passato un trattore. Negli anni successivi, gli scavi condotti da Antonio Guerreschi dell’Università di Ferrara hanno permesso di conoscere più a fondo la vita dei primi uomini che nella Preistoria vissero sulle Alpi occidentali. 10.000 anni fa la conca di

Veglia era probabilmente occupata da un piccolo lago; tutta la conca e gli altipiani circostanti erano coperti da una prateria alpina dove correvano liberi branchi di selvaggina (stambecchi e camosci). Il periodo geologico di riferimento è l’Olocene, dalla fine delle ultime glaciazioni al VI millennio a.C.

Il Mesolitico è caratterizzato da lame in pietra di forma geometrica e dimensioni ridotte delle punte che portano alla diffusione dell’arco. L’economia è quella nomade basata sulla caccia e la raccolta. Questo periodo dell’antica storia dell’uomo sarà seguito dal Neolitico durante il quale compaiono la ceramica, l’agricoltura e l’allevamento. C’è un motivo che può aver spinto i cacciatori preistorici del Mesolitico a raggiungere Veglia: la ricerca del quarzo (materiale alternativo alla selce) con cui costruire strumenti di pietra. Sono proprio i resti di questa lavorazione che ci testimoniano oggi la presenza di quegli antichi cacciatori. Le ricerche, condotte nei decenni successivi, hanno permesso di identificare un’officina specializzata nella scheggiatura del cristallo di rocca. L’accampamento era un campo-base da cui partivano sia gli esploratori lungo i percorsi di caccia sia i cercatori di cristalli; a queste attività esplorative e di ricerca si abbinava la caccia vera e propria a cui partecipava tutto il gruppo. Proprio la ricerca dei

cristalli, i cui manufatti potevano essere agevolmente portati a valle e scambiati con altri prodotti, poteva

costituire un valido incentivo per sfidare i misteri dell’alta montagna e spingere quegli uomini a salire ai piedi delle grandi pareti rocciose. Le note di archeologia in “Lepontica” vogliono anche essere un invito a visitare i musei archeologici che, negli ultimi vent’anni, stanno facendo conoscere la storia antica del Verbano e dell’Ossola. I ritrovamenti archeologici dell’alpe Veglia sono documentati nel Museo del Parco presso Villa Gentinetta (info: Aree Protette dell’Ossola). In moderni spazi espositivi, un allestimento scenografico presenta ricostruzioni di strumenti e un’immersione multimediale in quelle epoche lontane.

In alto: Ipotesi scientifica dell’accampamento preistorico di Veglia (disegno ricostruttivo di Mario Zacchetti, da Armi di cristallo . I cacciatori preistorici dell’alpe Veglia, Parco Naturale Veglia-Devero, 2001).

Il grande larice, nella piana a pascolo di Veglia, nei pressi del quale sono stati rinvenuti

i resti dell’officina litica.

Ambiente

5. I 30 anni del Parco Nazionale Val Grande

Trent’anni fa lo Stato Italiano istituiva il Parco Nazionale della Val Grande nel nord del Piemonte per tutelare l’area selvaggia più grande delle Alpi e conservarne i valori naturalistici e di civiltà montana. Lo scorso anno sono stati celebrati i 100 anni del Parco Nazionale Gran Paradiso (il primo parco italiano di prima generazione), quest’anno celebriamo i 30 anni del Parco Nazionale Val Grande (il parco italiano di seconda generazione). I parchi di prima generazione privilegiavano i valori naturalistici e conservazionistici, mentre quelli di seconda generazione ad essi abbinano la promozione dello sviluppo sostenibile per le popolazioni locali. Sono un grande laboratorio di futuro. La Valgrande (scrivo il nome unico accettando la lezione dialettale per distinguerla dalle tante “Val Grande” presenti in Italia) è una valle di montagna, fra il Lago Maggiore e le Alpi Lepontine, dove da mezzo secolo l’uomo ha cessato di vivere e operare e l’ambiente naturale ha ripreso ad evolversi liberamente. A meno di 100 chilometri da Milano, in una delle aree più densamente popolate d’Europa. È un luogo straordinario che esprime alcune contraddizioni, esigenze e conflitti etici della società contemporanea (la necessità di porre limiti allo sviluppo, l’urgenza di una compatibilità ecologica dell’economia). Forse, nel cuore dell’Europa postindustriale, è stato gettato un seme di futuro, sta germogliando un’idea di società di domani. La Valgrande è un’area a “wilderness di ritorno”. Wilderness con il significato di territorio in cui la natura si evolve liberamente senza intervento umano; “ritorno” perché questa condizione è un fatto recente dopo secoli di intenso ed estremo utilizzo delle risorse. La Valgrande è “ritornata” selvaggia. Il Parco nasce per tutelare le dinamiche naturali (la successione biologica senza costrizioni) ed è il risultato dell’abbandono delle attività agricole e forestali. Una condizione di ritorno alla naturalità che nessuno ha deciso, risultato di eventi storici ed evoluzione sociale. Con la nascita del Parco la Valgrande è diventato uno stereotipo: ultimo paradiso, cuore selvaggio delle Alpi, eden perduto, regno di aquile e vipere, giungla amazzonica, santuario della natura. Le definizioni si sono sprecate.

Trent’anni fa lo Stato Italiano istituiva il Parco Nazionale della Val Grande nel nord del Piemonte per tutelare l’area selvaggia più grande delle Alpi e conservarne i valori naturalistici e di civiltà montana. Lo scorso anno sono stati celebrati i 100 anni del Parco Nazionale Gran Paradiso (il primo parco italiano di prima generazione), quest’anno celebriamo i 30 anni del Parco Nazionale Val Grande (il parco italiano di seconda generazione). I parchi di prima generazione privilegiavano i valori naturalistici e conservazionistici, mentre quelli di seconda generazione ad essi abbinano la promozione dello sviluppo sostenibile per le popolazioni locali. Sono un grande laboratorio di futuro. La Valgrande (scrivo il nome unico accettando la lezione dialettale per distinguerla dalle tante “Val Grande” presenti in Italia) è una valle di montagna, fra il Lago Maggiore e le Alpi Lepontine, dove da mezzo secolo l’uomo ha cessato di vivere e operare e l’ambiente naturale ha ripreso ad evolversi liberamente. A meno di 100 chilometri da Milano, in una delle aree più densamente popolate d’Europa. È un luogo straordinario che esprime alcune contraddizioni, esigenze e conflitti etici della società contemporanea (la necessità di porre limiti allo sviluppo, l’urgenza di una compatibilità ecologica dell’economia). Forse, nel cuore dell’Europa postindustriale, è stato gettato un seme di futuro, sta germogliando un’idea di società di domani. La Valgrande è un’area a “wilderness di ritorno”. Wilderness con il significato di territorio in cui la natura si evolve liberamente senza intervento umano; “ritorno” perché questa condizione è un fatto recente dopo secoli di intenso ed estremo utilizzo delle risorse. La Valgrande è “ritornata” selvaggia. Il Parco nasce per tutelare le dinamiche naturali (la successione biologica senza costrizioni) ed è il risultato dell’abbandono delle attività agricole e forestali. Una condizione di ritorno alla naturalità che nessuno ha deciso, risultato di eventi storici ed evoluzione sociale. Con la nascita del Parco la Valgrande è diventato uno stereotipo: ultimo paradiso, cuore selvaggio delle Alpi, eden perduto, regno di aquile e vipere, giungla amazzonica, santuario della natura. Le definizioni si sono sprecate.  A volte iperboliche, spesso necessarie, sempre forzate. Sono tre i valori ambientali della Val Grande: uno naturalistico (la wilderness “di ritorno”), uno antropologico (un museo ecologico sulla civiltà rurale montana), uno etico (il rastrellamento del giugno 1944 e la lotta partigiana nella Resistenza). Mi auguro che quest’anno sia le istituzioni (scuole, amministrazioni, altri Parchi, ecc.) che le associazioni civili celebrino con orgoglio questo anniversario, occasione per rilanciare la necessità del rispetto assoluto per la natura compatibile con nuovi modelli economici e sociali. È anche un invito a camminare in Valgrande, dove oggi ci sono buoni sentieri segnalati.

A volte iperboliche, spesso necessarie, sempre forzate. Sono tre i valori ambientali della Val Grande: uno naturalistico (la wilderness “di ritorno”), uno antropologico (un museo ecologico sulla civiltà rurale montana), uno etico (il rastrellamento del giugno 1944 e la lotta partigiana nella Resistenza). Mi auguro che quest’anno sia le istituzioni (scuole, amministrazioni, altri Parchi, ecc.) che le associazioni civili celebrino con orgoglio questo anniversario, occasione per rilanciare la necessità del rispetto assoluto per la natura compatibile con nuovi modelli economici e sociali. È anche un invito a camminare in Valgrande, dove oggi ci sono buoni sentieri segnalati.

Alpinismo

6. Il ritorno dell’alpinismo esplorativo Il Torrione di Bettola è un’ardita guglia lungo la catena dei Corni di Nibbio in Val d’Ossola. Una montagna di confine tra la valle del Toce e la selvaggia Valgrande. Da un lato la civiltà, dall’altro la natura. Il Torrione non è alto, solo 1600 m, ma impervio e difficilmente raggiungibile dal fondovalle ossolano. Una volta era terra di boscaioli e cacciatori. Oggi è il terreno di nuove avventure alpinistiche. Presenta una parete ovest alta 300 m e mai scalata. Bella se vista dal fondovalle ossolano, quanto impegnativa da raggiungere: quattro ore su sentieri impercettibili e ripidissimi. Su questa parete lo scorso 6 aprile Fabrizio Manoni e Felice Ghiringhelli hanno tracciato un inedito itinerario di scalata su una parete inviolata. La via (dislivello 300 m; difficoltà: TD con passi di V° – VI° spesso improteggibili; tempo di scalata ore 6, complessive ore 12) presenta difficoltà tradizionali, ma su montagne quanto mai vicine e al contempo lontane dal mondo. In tempi di cambiamenti climatici, quando le “alte montagne” soffrono e richiedono tempi e visioni nuove, le “piccole montagne” offrono agli alpinisti di oggi inediti terreni di avventura. Un ritorno all’alpinismo esplorativo di stampo ottocentesco. Scalare guardando il Lago Maggiore lontano. Racconta Fabrizio Manoni. “Nessuno era mai passato su di lì ed esplorare angoli del pianeta sconosciuti mi ha sempre affascinato. E spesso questi luoghi non sono poi tanto distanti. È proprio il caso dei Corni di Nibbio.

Il Torrione di Bettola è un’ardita guglia lungo la catena dei Corni di Nibbio in Val d’Ossola. Una montagna di confine tra la valle del Toce e la selvaggia Valgrande. Da un lato la civiltà, dall’altro la natura. Il Torrione non è alto, solo 1600 m, ma impervio e difficilmente raggiungibile dal fondovalle ossolano. Una volta era terra di boscaioli e cacciatori. Oggi è il terreno di nuove avventure alpinistiche. Presenta una parete ovest alta 300 m e mai scalata. Bella se vista dal fondovalle ossolano, quanto impegnativa da raggiungere: quattro ore su sentieri impercettibili e ripidissimi. Su questa parete lo scorso 6 aprile Fabrizio Manoni e Felice Ghiringhelli hanno tracciato un inedito itinerario di scalata su una parete inviolata. La via (dislivello 300 m; difficoltà: TD con passi di V° – VI° spesso improteggibili; tempo di scalata ore 6, complessive ore 12) presenta difficoltà tradizionali, ma su montagne quanto mai vicine e al contempo lontane dal mondo. In tempi di cambiamenti climatici, quando le “alte montagne” soffrono e richiedono tempi e visioni nuove, le “piccole montagne” offrono agli alpinisti di oggi inediti terreni di avventura. Un ritorno all’alpinismo esplorativo di stampo ottocentesco. Scalare guardando il Lago Maggiore lontano. Racconta Fabrizio Manoni. “Nessuno era mai passato su di lì ed esplorare angoli del pianeta sconosciuti mi ha sempre affascinato. E spesso questi luoghi non sono poi tanto distanti. È proprio il caso dei Corni di Nibbio.  Amati da pochi specialisti ma snobbati o addirittura malvisti dalla maggior parte di alpinisti ed escursionisti. Pochi sentieri che sono perlopiù esili tracce che si inerpicano ripide con dislivelli considerevoli. Durante l’inverno ho spesso osservato la parete dalla piana dell’Ossola con il binocolo. Troppo complicata e guardandola bene, poco invitante. Placche lisce inframezzate da molta vegetazione. In gergo lo chiamiamo ravanage. Solo quando arriviamo alla Bocchetta di Lavattel possiamo dire che “anche questa è andata”. Lungo il fessurone centrale della parete è rimasto un fiends del 0.3 che non siamo riusciti ad estrarre ed un chiodo. Lasciato volutamente a prova del nostro passaggio.” Dalla vetta, sono poi stati 1200 m di dislivello di discesa, in alto su terreno infido e gelato mentre la notte incombeva. Manoni e Ghiringhelli sono i “nuovi” esploratori dei Corni di Nibbio. Lo scorso ottobre hanno ripetuto la scalata del Gran Diedro del Pizzo Lesino, dopo settanta anni dalla prima salita. Un ritorno al grande alpinismo esplorativo di stampo classico.

Amati da pochi specialisti ma snobbati o addirittura malvisti dalla maggior parte di alpinisti ed escursionisti. Pochi sentieri che sono perlopiù esili tracce che si inerpicano ripide con dislivelli considerevoli. Durante l’inverno ho spesso osservato la parete dalla piana dell’Ossola con il binocolo. Troppo complicata e guardandola bene, poco invitante. Placche lisce inframezzate da molta vegetazione. In gergo lo chiamiamo ravanage. Solo quando arriviamo alla Bocchetta di Lavattel possiamo dire che “anche questa è andata”. Lungo il fessurone centrale della parete è rimasto un fiends del 0.3 che non siamo riusciti ad estrarre ed un chiodo. Lasciato volutamente a prova del nostro passaggio.” Dalla vetta, sono poi stati 1200 m di dislivello di discesa, in alto su terreno infido e gelato mentre la notte incombeva. Manoni e Ghiringhelli sono i “nuovi” esploratori dei Corni di Nibbio. Lo scorso ottobre hanno ripetuto la scalata del Gran Diedro del Pizzo Lesino, dopo settanta anni dalla prima salita. Un ritorno al grande alpinismo esplorativo di stampo classico.

Alpinismo

7. I 130 anni della Capanna Margherita

Margherita di Savoia, come tanti nobili aveva quattro nomi (si chiamava anche Maria Teresa Giovanna), rimane nella storia d’Italia prima di tutto per due ragioni: la pizza napoletana che porta il suo nome (quando la mangiamo non sappiamo perché si chiama così) e perché il rifugio alpino più alto d’Europa porta il suo nome: la capanna – osservatorio “Regina Margherita” sulla Punta Gnifetti (3553 m) nel gruppo del Monte Rosa. La “regina consorte” dell’erede al trono del Regno d’Italia Umberto I, dopo una gioventù gagliarda tra alpinismo e mille interessi, rimase vedova a cinquant’anni perché nel 1901 un anarchico le uccise il marito in un emblematico attentato. Nel 1889 il Club Alpino Italiano decise di costruire un rifugio sulla vetta di un Quattromila a “vantaggio della scienza e dell’alpinismo”: fu scelto il Monte Rosa, la seconda montagna più alta d’Europa, sia perché “facilmente” salibile dal versante meridionale, sia perché vicino a Gressoney dove i Savoia avevano castello estivo (e che contribuirono con laute elargizioni a coprire i costi). Nell’estate 1893 la Regina Margherita salì alla Capanna, accompagnata da un nutrito stuolo di guide valligiane che impiegarono nove ore ad accompagnarla in vetta (il giorno dopo scese in gran parte in slitta), dove fu accolta da tutti i dirigenti del CAI. L’inaugurazione ufficiale e relativa intitolazione avvennero il 4 settembre. Da allora, per 130 anni ad oggi, la “Margherita” ebbe continui miglioramenti fino alla sua ricostruzione nel 1980 portando la capienza ad 80 posti letto e ad un efficiente servizio di accoglienza. L’albergo più alto d’Europa. Da quell’anno la “Margherita” divenne meta dell’alpinismo di massa per cui anche chi non frequentava abitualmente l’alta montagna, andava una volta nella vita a quel “Quattromila facile” spesso accompagnato da una guida. Come dormire una notte nel deserto o fare le giravolte a Disneyland.

Margherita di Savoia, come tanti nobili aveva quattro nomi (si chiamava anche Maria Teresa Giovanna), rimane nella storia d’Italia prima di tutto per due ragioni: la pizza napoletana che porta il suo nome (quando la mangiamo non sappiamo perché si chiama così) e perché il rifugio alpino più alto d’Europa porta il suo nome: la capanna – osservatorio “Regina Margherita” sulla Punta Gnifetti (3553 m) nel gruppo del Monte Rosa. La “regina consorte” dell’erede al trono del Regno d’Italia Umberto I, dopo una gioventù gagliarda tra alpinismo e mille interessi, rimase vedova a cinquant’anni perché nel 1901 un anarchico le uccise il marito in un emblematico attentato. Nel 1889 il Club Alpino Italiano decise di costruire un rifugio sulla vetta di un Quattromila a “vantaggio della scienza e dell’alpinismo”: fu scelto il Monte Rosa, la seconda montagna più alta d’Europa, sia perché “facilmente” salibile dal versante meridionale, sia perché vicino a Gressoney dove i Savoia avevano castello estivo (e che contribuirono con laute elargizioni a coprire i costi). Nell’estate 1893 la Regina Margherita salì alla Capanna, accompagnata da un nutrito stuolo di guide valligiane che impiegarono nove ore ad accompagnarla in vetta (il giorno dopo scese in gran parte in slitta), dove fu accolta da tutti i dirigenti del CAI. L’inaugurazione ufficiale e relativa intitolazione avvennero il 4 settembre. Da allora, per 130 anni ad oggi, la “Margherita” ebbe continui miglioramenti fino alla sua ricostruzione nel 1980 portando la capienza ad 80 posti letto e ad un efficiente servizio di accoglienza. L’albergo più alto d’Europa. Da quell’anno la “Margherita” divenne meta dell’alpinismo di massa per cui anche chi non frequentava abitualmente l’alta montagna, andava una volta nella vita a quel “Quattromila facile” spesso accompagnato da una guida. Come dormire una notte nel deserto o fare le giravolte a Disneyland.  Un alpinismo dell’effimero come tante altre “mode” della società moderna. Se non lo fai non sei nessuno. D’altro canto la capanna è stata da 130 anni punto di riferimento sicuro e salutare per i grandi alpinisti impegnati nella scalata della impressionante parete est precipite su Macugnaga (oggi praticamente impercorribile per i cambiamenti climatici in atto). È stata anche laboratorio scientifico per studiare l’evoluzione dei ghiacciai, la meteorologia e l’adattamento dell’organismo alle estreme condizioni dell’alta quota. Buon compleanno capanna “Margherita”.

Un alpinismo dell’effimero come tante altre “mode” della società moderna. Se non lo fai non sei nessuno. D’altro canto la capanna è stata da 130 anni punto di riferimento sicuro e salutare per i grandi alpinisti impegnati nella scalata della impressionante parete est precipite su Macugnaga (oggi praticamente impercorribile per i cambiamenti climatici in atto). È stata anche laboratorio scientifico per studiare l’evoluzione dei ghiacciai, la meteorologia e l’adattamento dell’organismo alle estreme condizioni dell’alta quota. Buon compleanno capanna “Margherita”.

In alto: Giovanni Gnifetti, parroco d’Alagna in Valsesia, primo salitore della Signalkuppe che poi prese il suo nome e che propose l’intitolazione della capanna alla Regina Margherita (da: F. Fini, Il Monte Rosa, Zanichelli, 1979).

La “vecchia” Capanna Margherita a fine Ottocento, subito dopo la costruzione (da: F. Fini, Il Monte Rosa, Zanichelli, 1979).