Paolo Crosa Lenz Lepontica/12 Ottobre 2021

Sommario

1. Elogio della capra

2. Scoperta una falena che si traveste da vespa

3. Autunno: è il tempo della riscéra

4. Il carretto dei libri

5. Perché le Dolomiti si chiamano così?

6. “Rück n Roll” sul Mittelrück

7. Bruno Francia (1926 – 2021)

Montagna

1. Elogio della capra

Nella piazza centrale di Druogno in Val Vigezzo lo splendido “monumento alla pastora” (un donna piegata sotto il peso di una gerla che accarezza una capra) dice tutto sull’antropologia sociale delle donne di montagna: la capra era la mucca dei poveri, la falce che va a mietere da sola; le donne erano l’anello forte del mondo contadino, le donne non camminavano ritte ma piegate sotto il peso di una gerla. Oggi i turisti passano e non lo vedono. In montagna, le famiglie più povere erano quelle che non potevano allevare mucche perché non possedevano prati da fieno sufficienti per mantenerle in inverno. La salvezza era nelle capre che davano una scodella di latte e una volta l’anno il capretto (non da mangiare, ma da vendere ai cittadini per comperare sale, zucchero, caffè). La capre si lasciavano libere (ma si curavano!) nei boschi comunali. Questo animale meraviglioso, salvezza dei poveri, aveva però un difetto: era ghiotto

Nella piazza centrale di Druogno in Val Vigezzo lo splendido “monumento alla pastora” (un donna piegata sotto il peso di una gerla che accarezza una capra) dice tutto sull’antropologia sociale delle donne di montagna: la capra era la mucca dei poveri, la falce che va a mietere da sola; le donne erano l’anello forte del mondo contadino, le donne non camminavano ritte ma piegate sotto il peso di una gerla. Oggi i turisti passano e non lo vedono. In montagna, le famiglie più povere erano quelle che non potevano allevare mucche perché non possedevano prati da fieno sufficienti per mantenerle in inverno. La salvezza era nelle capre che davano una scodella di latte e una volta l’anno il capretto (non da mangiare, ma da vendere ai cittadini per comperare sale, zucchero, caffè). La capre si lasciavano libere (ma si curavano!) nei boschi comunali. Questo animale meraviglioso, salvezza dei poveri, aveva però un difetto: era ghiotto

delle gemme novelle e quindi ostacolava il rinnovamento dei boschi. Uso l’imperfetto verbale perché quel mondo

non c’è più. Per questo negli statuti medioevali e nei primi regolamenti agrari in età moderna, il pascolamento delle capre era rigidamente regolamentato. Appositi valloni impervi e desolati erano sugli alpi deputati al pascolamento libero delle capre; all’alpe Devero il vallone di Valdeserta (il toponimo dice tutto!) In Sardegna, sul Supramonte, le capre di Baunei, nell’estate piena quando l’erba è gialla e immangiabile, salgono sugli alberi a mangiare le foglie verdi. Capre come scimmie. E un po’ scimmie erano anche i ragazzi della mia generazione che, dopo la scuola, andavano a “lasciare fuori” le capre. Spesso le legavano ad un albero con una corda lunga e le abbandonavano per andare a giocare. Le contadine che passavano sui sentieri ci richiamavano severe perché le capre attorcigliavano le corde agli alberi e rischiavano di strozzarsi. Poi le vecchie contadine andavano a dirlo alle nostre mamme. Le capre non avevano colpa e noi neanche. Chiudo con le parole eterne di Umberto Saba: “Ho parlato a una capra / era sola sul prato, era legata. / Sazia d’erba, bagnata / alla pioggia, belava. / Quell’uguale belato era fraterno / al mio dolore. / Ed io risposi, prima / per celia, poi perché il dolore è eterno, / ha una voce e non varia. / Questa voce sentiva / gemere in una capra solitaria. / In una capra dal viso semita / sentiva querelarsi ogni altro male, / ogni altra vita.” Capirete perché ho sempre obbligato i miei studenti ad imparare questa poesia a memoria.

Natura

2. Scoperta una falena che si traveste da vespa

Le falene sono insetti simili alle farfalle. Lo scorso agosto una ricercatrice polacca, Marta Skowron Volponi ha trovato per la prima volta sui monti della Val Grande una falena del tutto particolare e dal nome impronunciabile (Pennisetia hylaeiformis). A scuola ci hanno insegnato che la vita è riproduzione, ma per riprodursi bisogna sopravvivere. Questa falena si difende dai predatori “travestendosi” da vespa. La ricercatrice le studia da sette anni ed ha scoperto come questa falena è simile alle vespe sia per la colorazione a strisce gialle e nere, sia perché di queste imitano le traiettorie di volo e il ronzio. I suoi bruchi si alimentano di piante di lampone selvatico.

Le falene sono insetti simili alle farfalle. Lo scorso agosto una ricercatrice polacca, Marta Skowron Volponi ha trovato per la prima volta sui monti della Val Grande una falena del tutto particolare e dal nome impronunciabile (Pennisetia hylaeiformis). A scuola ci hanno insegnato che la vita è riproduzione, ma per riprodursi bisogna sopravvivere. Questa falena si difende dai predatori “travestendosi” da vespa. La ricercatrice le studia da sette anni ed ha scoperto come questa falena è simile alle vespe sia per la colorazione a strisce gialle e nere, sia perché di queste imitano le traiettorie di volo e il ronzio. I suoi bruchi si alimentano di piante di lampone selvatico.

Oltre alla strategia di sopravvivenza è curioso anche il metodo di studio: per la loro osservazione non è sufficiente un retino entomologico, ma si devono utilizzare particolari attrattivi odorosi, chiamati feromoni, che imitano quelli emessi dalle femmine fertili e attirano quindi individui di sesso maschile. Fino al 2023 Marta sarà in Italia per studiare il mimetismo acustico di queste falene, ovvero la capacità di questi insetti di imitare il ronzio delle vespe. Meraviglie della natura e fascino della ricerca scientifica.

Montagna

3. Autunno: è il tempo della riscéra

Sulle mie montagne l’autunno era il tempo della riscéra, in italiano la “ricciaia”, una delle tecniche per raccogliere e lavorare le castagne al fine di conservarle a lungo. Sia i vocaboli che questi lavori oggi sono memoria di vecchi, i nostri giovani (fortuna loro!) non li conoscono. Per questo vale la pena ricordarli. Il vocabolo dialettale per il castagno da frutto è arbul: l’albero per eccellenza. Le castagne, nutrienti e conservabili a lungo, erano una componente rilevante delle mense contadine povere, specialmente nei mesi invernali. Studi recenti hanno dimostrato che un castagno da frutto di settant’anni può fornire il fabbisogno alimentare di sei mesi per un montanaro. La riscéra richiedeva un sapere segreto e una tecnologia apposita. I bambini lo imparavano dai vecchi: era questione di pancia piena o di pancia vuota. L’altra tecnica per conservare a lungo le castagne era l’affumicatura nella cà d’la gra, ma questa ve la racconto il prossimo autunno. Dopo la bacchiatura dei ricci ancora verdi con lunghe pertiche di legno, venivano raccolti e cumulati in grandi mucchi. Per la raccolta dal terreno, precedentemente ripulito da foglie, rami secchi e sassi, venivano impiegati il rastrello e una specie di molla di legno ottenuta piegando una bacchetta di nocciolo oppure una paletta di legno piegata in due con le estremità a forma di cucchiai appiattiti (giuva) che permetteva la raccolta del singolo riccio. Il mucchio, alto da uno a due metri a seconda dei ricci accumulati, veniva ricoperto da felci e rami verdi a loro volta trattenuti da sassi per impedire che il vento portasse via la copertura. La copertura impediva alle capre di mangiare le castagne e permetteva la macerazione dei ricci. La raccolta dei ricci verdi impediva anche che le farfalle vi deponessero le uova.  Dopo circa due settimane la ricciaia veniva scoperchiata e, dopo aver sparso i ricci sul terreno, avveniva il dericciamento con una specie di mazza di legno e con la batela, un corto rastrello che invece del pettine aveva un’assicella dentata per spaccare i ricci e far uscire le castagne. I ricci si presentavano molli e anneriti: le castagne ne uscivano facilmente e la leggera fermentazione prodottasi ne assicurava la conservazione. In molte valli alpine, nei pressi degli spiazzi predisposti per la ricciaia vi era un cappelletta con effigiata una Madonna che doveva proteggere il lavoro di donne e bambini. A Cicogna, nella bassa Val Grande, si faceva anche la festa della Madonna d’la risciàa. Foto primi anni del ‘900 (probabilmente 1901): la raccolta delle castagne sui monti di Trontano in Val d’Ossola. La raccolta era un’attività collettiva che coinvolgeva soprattutto le donne e i bambini; il ruolo degli uomini era soprattutto quello di provvedere, con lunghe pertiche, alla bacchiatura.

Dopo circa due settimane la ricciaia veniva scoperchiata e, dopo aver sparso i ricci sul terreno, avveniva il dericciamento con una specie di mazza di legno e con la batela, un corto rastrello che invece del pettine aveva un’assicella dentata per spaccare i ricci e far uscire le castagne. I ricci si presentavano molli e anneriti: le castagne ne uscivano facilmente e la leggera fermentazione prodottasi ne assicurava la conservazione. In molte valli alpine, nei pressi degli spiazzi predisposti per la ricciaia vi era un cappelletta con effigiata una Madonna che doveva proteggere il lavoro di donne e bambini. A Cicogna, nella bassa Val Grande, si faceva anche la festa della Madonna d’la risciàa. Foto primi anni del ‘900 (probabilmente 1901): la raccolta delle castagne sui monti di Trontano in Val d’Ossola. La raccolta era un’attività collettiva che coinvolgeva soprattutto le donne e i bambini; il ruolo degli uomini era soprattutto quello di provvedere, con lunghe pertiche, alla bacchiatura.

Cultura

4. Il carretto dei libri

Anzola è un paese di fondovalle in Val d’Ossola, stretto tra una breve campagna e montagne quanto mai impervie. Ha poco più di 400 abitanti, il sole in estate e il buio in inverno (quattro mesi all’ombra, una volta le stanze per stendere i panni, oggi gli asciugapanni elettrici). Ad Anzola i volontari della biblioteca comunale, durante il lockdown, hanno smontato una vecchia bicicletta e, al posto della ruota anteriore, hanno montato un carretto che hanno riempito di libri per portarli nelle case. Finito tutto, tornati “bianchi” hanno parcheggiato il carretto ciclabile sotto la scuola dell’infanzia (pubblica!) del paese. Giorno e notte: nessuno ha rubato un libro. Il sabato portavano la carretta al “Popolo”, l’ex casa del popolo oggi “Birrificio” e lo lasciavano lì tutto il giorno; chi voleva prendeva un libro. Gli uomini bevevano un bicchiere o due e lo guardavano da lontano. Altri giorni le donne portavano il carretto al torrente del paese dove i bambini facevano il bagno nelle lame di acqua limpida e fredda. Usciti dall’acqua leggevano loro delle storie. I bambini ascoltavano e poi tornavano a tuffarsi, tornando a casa con il costume bagnato e un libro. Lettori di domani. A novembre tutto questo finirà, perché il sole scomparirà e i prati diventeranno bianchi di brina. Il carretto verrà svuotato, i libri tornati in biblioteca. Fino all’estate prossima. Cose straordinarie accadono tra le mie montagne.

Anzola è un paese di fondovalle in Val d’Ossola, stretto tra una breve campagna e montagne quanto mai impervie. Ha poco più di 400 abitanti, il sole in estate e il buio in inverno (quattro mesi all’ombra, una volta le stanze per stendere i panni, oggi gli asciugapanni elettrici). Ad Anzola i volontari della biblioteca comunale, durante il lockdown, hanno smontato una vecchia bicicletta e, al posto della ruota anteriore, hanno montato un carretto che hanno riempito di libri per portarli nelle case. Finito tutto, tornati “bianchi” hanno parcheggiato il carretto ciclabile sotto la scuola dell’infanzia (pubblica!) del paese. Giorno e notte: nessuno ha rubato un libro. Il sabato portavano la carretta al “Popolo”, l’ex casa del popolo oggi “Birrificio” e lo lasciavano lì tutto il giorno; chi voleva prendeva un libro. Gli uomini bevevano un bicchiere o due e lo guardavano da lontano. Altri giorni le donne portavano il carretto al torrente del paese dove i bambini facevano il bagno nelle lame di acqua limpida e fredda. Usciti dall’acqua leggevano loro delle storie. I bambini ascoltavano e poi tornavano a tuffarsi, tornando a casa con il costume bagnato e un libro. Lettori di domani. A novembre tutto questo finirà, perché il sole scomparirà e i prati diventeranno bianchi di brina. Il carretto verrà svuotato, i libri tornati in biblioteca. Fino all’estate prossima. Cose straordinarie accadono tra le mie montagne.

Geologia

5. Perché le Dolomiti si chiamano così?

“Sono monti o sono nuvole?” si chiedeva Dino Buzzati quando dalla pianura padana si avvicinava alle Dolomiti. I “monti pallidi”, per il colore rosato delle rocce, hanno sempre affascinato alpinisti, scienziati, scrittori. Le Dolomiti sembrano spuntare dal mare ed in effetti lo sono. Perché si chiamano così? Prendono il nome da Déodat de Dolomieu (1750- 1801), uno dei più grandi geologi e filosofi del Settecento. Fu il primo a riconoscere che quella roccia sedimentaria era un carbonato doppio di calcio e magnesio. A contatto con l’acqua il calcio si scio-glie e questo spiega sia la forma elegante e slanciata di quei monti, quanto la loro fragilità. Quella roccia prese il nome da lui: la dolomia, da cui le Dolomiti. Mi racconta l’amico Enrico Rizzi che ha recentemente curato un libro affascinante (con scritti di Luigi Zanzi e Guido Roghi e prefazione di Reinhold Messner).

“Sono monti o sono nuvole?” si chiedeva Dino Buzzati quando dalla pianura padana si avvicinava alle Dolomiti. I “monti pallidi”, per il colore rosato delle rocce, hanno sempre affascinato alpinisti, scienziati, scrittori. Le Dolomiti sembrano spuntare dal mare ed in effetti lo sono. Perché si chiamano così? Prendono il nome da Déodat de Dolomieu (1750- 1801), uno dei più grandi geologi e filosofi del Settecento. Fu il primo a riconoscere che quella roccia sedimentaria era un carbonato doppio di calcio e magnesio. A contatto con l’acqua il calcio si scio-glie e questo spiega sia la forma elegante e slanciata di quei monti, quanto la loro fragilità. Quella roccia prese il nome da lui: la dolomia, da cui le Dolomiti. Mi racconta l’amico Enrico Rizzi che ha recentemente curato un libro affascinante (con scritti di Luigi Zanzi e Guido Roghi e prefazione di Reinhold Messner).  “A metà tra Don Chisciotte e Cyrano de Bergerac, ispiratore di personaggi di Dumas, sfuggì nove volte alla morte, tra agguati e incidenti, duelli e naufragi. Gentiluomo brillante alle corti d’Europa e pioniere della geologia la cui figura è ancora in gran parte da scoprire, la sua vita straordinaria è un lungo viaggio senza sosta, curioso della natura del mondo, viaggiando in mare sui navigli dell’Ordine di Malta, a cavallo lungo le pianure, o a piedi, dormendo sotto le stelle, su impervi sentieri alpestri dove nessuno al suo tempo si era ancora spinto.” Al termine di uno dei tanti viaggi sulle Alpi, morì precocemente dopo un vita avventurosa, antesignano del moderno mito di Indiana Jones.

“A metà tra Don Chisciotte e Cyrano de Bergerac, ispiratore di personaggi di Dumas, sfuggì nove volte alla morte, tra agguati e incidenti, duelli e naufragi. Gentiluomo brillante alle corti d’Europa e pioniere della geologia la cui figura è ancora in gran parte da scoprire, la sua vita straordinaria è un lungo viaggio senza sosta, curioso della natura del mondo, viaggiando in mare sui navigli dell’Ordine di Malta, a cavallo lungo le pianure, o a piedi, dormendo sotto le stelle, su impervi sentieri alpestri dove nessuno al suo tempo si era ancora spinto.” Al termine di uno dei tanti viaggi sulle Alpi, morì precocemente dopo un vita avventurosa, antesignano del moderno mito di Indiana Jones.

Alpinismo

6. “Rück n Roll” sul Mittelrück

È forse l’itinerario alpinistico su roccia più difficile mai tracciato sulle Alpi Pennine e Lepontine quello percorso dall’ossolano Fabrizio Manoni e dagi alpinisti varesini Luca Moroni e Tommaso Lamantia lo scorso 31 agosto. La via (“Rück n Roll”, 500 m, 12 tiri di corda, ED+) percorre lo “scudo” del Mittelrück o Pizzo Loranco (3363 m) in Valle Antrona. “Da tempo si parlava negli ambienti alpinistici ossolani della possibilità di aprire una nuova via su questa montagna mitica. Era un po’ che volevo metterci le mani. Non facile trovare il momento giusto. Difficile trovare i compagni di cordata. Fino all’incontro con Luca Moroni e Tommy Lamantia; potrebbero essere miei figli ma hanno maturato una grande esperienza su tutte le Alpi, in Himalaya e sulle Ande. E allora in pochi giorni abbiamo trovato il giusto feeling e siamo partiti.” Racconta Fabrizio Manoni. “Alla fine credo sia venuta fuori una linea bellissima da scalare, quasi sempre su roccia buona, creando un unicum tra zoccolo e parete soprastante. Il nostro stile è stato un mix sportivo avventuroso.” Il Mittelrück è una delle montagne simbolo dell’alpinismo ossolano degli ultimi 40 anni, per la grande parete est con il suo liscio e verticale scudo centrale. La parete fu salita per la prima volta dagli antronesi Gian Franco Moroni, Gino Rametti e Dante Valterio nel 1966 con percorso logico che evitava gli strapiombi e le placconate centrali dello scudo. Nel 1978 i forti e giovanissimi ossolani Graziano Masciaga (19 anni) e Roberto Pe (18) aprirono la “Diretta”, una bella linea sul margine sinistro della parete. Nel 1986 fu il momento del capolavoro della “Direttissima” ad opera di Roberto Pe e Marco Borgini.

È forse l’itinerario alpinistico su roccia più difficile mai tracciato sulle Alpi Pennine e Lepontine quello percorso dall’ossolano Fabrizio Manoni e dagi alpinisti varesini Luca Moroni e Tommaso Lamantia lo scorso 31 agosto. La via (“Rück n Roll”, 500 m, 12 tiri di corda, ED+) percorre lo “scudo” del Mittelrück o Pizzo Loranco (3363 m) in Valle Antrona. “Da tempo si parlava negli ambienti alpinistici ossolani della possibilità di aprire una nuova via su questa montagna mitica. Era un po’ che volevo metterci le mani. Non facile trovare il momento giusto. Difficile trovare i compagni di cordata. Fino all’incontro con Luca Moroni e Tommy Lamantia; potrebbero essere miei figli ma hanno maturato una grande esperienza su tutte le Alpi, in Himalaya e sulle Ande. E allora in pochi giorni abbiamo trovato il giusto feeling e siamo partiti.” Racconta Fabrizio Manoni. “Alla fine credo sia venuta fuori una linea bellissima da scalare, quasi sempre su roccia buona, creando un unicum tra zoccolo e parete soprastante. Il nostro stile è stato un mix sportivo avventuroso.” Il Mittelrück è una delle montagne simbolo dell’alpinismo ossolano degli ultimi 40 anni, per la grande parete est con il suo liscio e verticale scudo centrale. La parete fu salita per la prima volta dagli antronesi Gian Franco Moroni, Gino Rametti e Dante Valterio nel 1966 con percorso logico che evitava gli strapiombi e le placconate centrali dello scudo. Nel 1978 i forti e giovanissimi ossolani Graziano Masciaga (19 anni) e Roberto Pe (18) aprirono la “Diretta”, una bella linea sul margine sinistro della parete. Nel 1986 fu il momento del capolavoro della “Direttissima” ad opera di Roberto Pe e Marco Borgini.  Ripetizioni da ricordare sono la prima invernale sulla “Diretta” da parte di Carlo Tabarini, Maurizio Pellizzon e Dario Bossone, la prima solitaria della diretta ad opera di Maurizio Pellizzon e la prima invernale della “Direttissima” da parte di Paolo Stoppini, Stefano De Luca e Pietro Garanzini. Dopo la scoperta, in anni recenti, delle possibilità alpinistiche sul Pizzo delle Piodelle in alpe Veglia, la salita di Fabrizio Manoni e compagni dimostra ancora una volta due cose: la vitalità di un alpinismo ossolano che sa sognare e valicare nuove frontiere e la nobiltà di un alpinismo che, in tempi di cambiamenti climatici epocali, riesce a rigenerarsi e ad affrontare le “Nuove Alpi” con occhi nuovi.

Ripetizioni da ricordare sono la prima invernale sulla “Diretta” da parte di Carlo Tabarini, Maurizio Pellizzon e Dario Bossone, la prima solitaria della diretta ad opera di Maurizio Pellizzon e la prima invernale della “Direttissima” da parte di Paolo Stoppini, Stefano De Luca e Pietro Garanzini. Dopo la scoperta, in anni recenti, delle possibilità alpinistiche sul Pizzo delle Piodelle in alpe Veglia, la salita di Fabrizio Manoni e compagni dimostra ancora una volta due cose: la vitalità di un alpinismo ossolano che sa sognare e valicare nuove frontiere e la nobiltà di un alpinismo che, in tempi di cambiamenti climatici epocali, riesce a rigenerarsi e ad affrontare le “Nuove Alpi” con occhi nuovi.

Personaggi

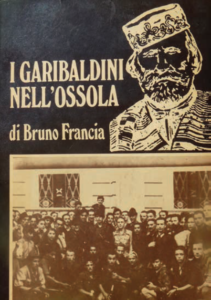

7. Bruno Francia (1926 – 2021)

È mancato alla fine di agosto Bruno Francia, partigiano e operaio siderurgico, contadino e uomo di memoria. Fu uno dei protagonisti della Resistenza in Val d’Ossola. A 17 anni divenne partigiano: un po’ per ribellione, un po’ per avventura, come accadde a tanti. La guerra e la vita di gruppo insegnò a quei giovani anche valori e dolori, maturò in loro una coscienza politica democratica e repubblicana. Il giovane partigiano “Russo” divenne uomo agli ordini del mitico “Barbis” (il comandante garibaldino Dino Vicario) che seguì negli avventurosi spostamenti sui monti fino ai giorni tragici del grande rastrellamento della Val Grande nel giugno 1944. Nel dopoguerra Bruno Francia lavorò alla “Pietro Maria Ceretti”, grande stabilimento siderurgico di Villadossola, dove fu sempre impegnato nel consiglio di fabbrica e nella difesa dei diritti degli operai. Un impegno maturato in anni giovanili e conservato nelle delusioni degli anni successivi in un’Italia che avrebbe dovuto e potuto essere migliore per tutti. Nel 1977 pubblicò un libro semplice e straordinario “I Garibaldini nell’Ossola” in cui raccontò gli anni da partigiano suoi e dei compagni. Durante la prima battaglia per la difesa della Repubblica dell’Ossola, ricorda che qualcuno sparava cantando: “Come ‘Kira’ a Gravellona che iniziò cantando “Il mazzolin di fiori” poi “La guardia Rossa” fino al momento in cui una pallottola gli bucò il naso…” Nel libro c’è anche la riconoscenza nei confronti di donne e uomini delle montagne che sempre aiutarono i partigiani.

È mancato alla fine di agosto Bruno Francia, partigiano e operaio siderurgico, contadino e uomo di memoria. Fu uno dei protagonisti della Resistenza in Val d’Ossola. A 17 anni divenne partigiano: un po’ per ribellione, un po’ per avventura, come accadde a tanti. La guerra e la vita di gruppo insegnò a quei giovani anche valori e dolori, maturò in loro una coscienza politica democratica e repubblicana. Il giovane partigiano “Russo” divenne uomo agli ordini del mitico “Barbis” (il comandante garibaldino Dino Vicario) che seguì negli avventurosi spostamenti sui monti fino ai giorni tragici del grande rastrellamento della Val Grande nel giugno 1944. Nel dopoguerra Bruno Francia lavorò alla “Pietro Maria Ceretti”, grande stabilimento siderurgico di Villadossola, dove fu sempre impegnato nel consiglio di fabbrica e nella difesa dei diritti degli operai. Un impegno maturato in anni giovanili e conservato nelle delusioni degli anni successivi in un’Italia che avrebbe dovuto e potuto essere migliore per tutti. Nel 1977 pubblicò un libro semplice e straordinario “I Garibaldini nell’Ossola” in cui raccontò gli anni da partigiano suoi e dei compagni. Durante la prima battaglia per la difesa della Repubblica dell’Ossola, ricorda che qualcuno sparava cantando: “Come ‘Kira’ a Gravellona che iniziò cantando “Il mazzolin di fiori” poi “La guardia Rossa” fino al momento in cui una pallottola gli bucò il naso…” Nel libro c’è anche la riconoscenza nei confronti di donne e uomini delle montagne che sempre aiutarono i partigiani.  “Dovevamo molto agli abitanti di quelle piccole frazioni sperdute sulla montagna dove non arrivava nemmeno la luce elettrica. Una scodella di castagne secche, una tazza di latte con pane di segale, un bicchiere di vino, tutto quanto avevano ci veniva offerto … Io calzavo un paio di scarpe inglesi di qualche numero abbondanti, che portai fino alla fine”.

“Dovevamo molto agli abitanti di quelle piccole frazioni sperdute sulla montagna dove non arrivava nemmeno la luce elettrica. Una scodella di castagne secche, una tazza di latte con pane di segale, un bicchiere di vino, tutto quanto avevano ci veniva offerto … Io calzavo un paio di scarpe inglesi di qualche numero abbondanti, che portai fino alla fine”.