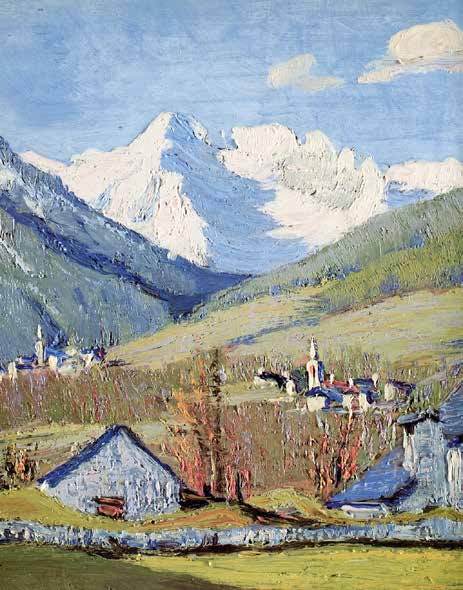

Foto dell’articolo: versante est del Monte Rosa da Macugnaga, 10 gennaio 2023 (ph Davide Rabbogliatti)

Paolo Crosa Lenz Lepontica/27 Febbraio 2023

Sommario

1. Chi ha visto il basilisco?

2. Fourru

3. Quagiui e il rumore scomparso delle “bronze”

4. Il clima che verrà

5. Nino Chiovini

6. Walter Bettoni (1949 – 2022)

7. Dipingere l’inverno

Folklore

1. Chi ha visto il basilisco?

“Mia moglie dice di aver visto, proprio lei, il bazalesch. Sarebbe un animale che ha il collo della gallina, col becco, la cresta normale, poi invece di avere il collo della gallina è un serpente. Lei dice di averla proprio vista questa gallina. Quando si è avvicinata, si è voltata e aveva proprio la coda del serpente.” Così un anziano contadino dell’Ossola mi ha introdotto in un “altro mondo”: quello degli animali fantastici della nostra tradizione popolare più profonda. Le fiabe popolari e l’immaginario collettivo tradizionale della gente di montagna ci offrono un mondo meraviglioso: è la parola che evoca gli eventi. Come nella magia, è stato scritto, “il mondo non è ancora deciso”. Tutto è possibile, non esistono dimensioni di spazio e di tempo, confini tra il bene e il male. Gli erpetologi tendono ad identificare il bazalesch con il ramarro. Il ramarro (ghèzz nei dialetti ossolani) esprime infatti un peculiare comportamento di difesa in caso di pericolo: si alza sulle zampette a gola aperta e ansimante arriccia il dorso; fissa l’avversario con occhio vivo e fisso. Più in generale i serpenti crestati della tradizione popolare vengono spiegati con la desquamazione della pelle durante la muta.

“Mia moglie dice di aver visto, proprio lei, il bazalesch. Sarebbe un animale che ha il collo della gallina, col becco, la cresta normale, poi invece di avere il collo della gallina è un serpente. Lei dice di averla proprio vista questa gallina. Quando si è avvicinata, si è voltata e aveva proprio la coda del serpente.” Così un anziano contadino dell’Ossola mi ha introdotto in un “altro mondo”: quello degli animali fantastici della nostra tradizione popolare più profonda. Le fiabe popolari e l’immaginario collettivo tradizionale della gente di montagna ci offrono un mondo meraviglioso: è la parola che evoca gli eventi. Come nella magia, è stato scritto, “il mondo non è ancora deciso”. Tutto è possibile, non esistono dimensioni di spazio e di tempo, confini tra il bene e il male. Gli erpetologi tendono ad identificare il bazalesch con il ramarro. Il ramarro (ghèzz nei dialetti ossolani) esprime infatti un peculiare comportamento di difesa in caso di pericolo: si alza sulle zampette a gola aperta e ansimante arriccia il dorso; fissa l’avversario con occhio vivo e fisso. Più in generale i serpenti crestati della tradizione popolare vengono spiegati con la desquamazione della pelle durante la muta.

Se questa è la spiegazione scientifica del fenomeno, l’interesse maggiore per gli studiosi del folklore è la trasformazione di esso nell’immaginario collettivo. Il suo divenire simbolo dei pericoli e dei misteri delle rocce e dei boschi, l’incarnazione dell’atavica paura dei rettili. Queste figure sono diffuse sia sulle Alpi che sugli Appennini (il “devasto” e il “serpo regolo” delle colline toscane che a cento anni non crescevano più, ma avevano la testa grande come quella di un gatto). A Malesco in Valle Vigezzo vi è un monumento che raffigura il bazalesch, animale chimerico che avrebbe il potere di ipnotizzare uomini e animali. Anni fa, un politico stravagante lo fece diventare simbolo del sistema di trasporti provinciale del VCO. Roba da toccare ferro.

Una parola al mese

2. Fourru

Fourru è parola in lingua walser con il significato di “scivolare”. Faa Fòro, nella vulgata recente di una lingua ormai morta, ricorda lo scivolare dei bambini sul ghiaccio o sulla neve. Alcuni decenni fa, ai tempi della mia infanzia in un paese tra le montagne, i bambini il pomeriggio bagnavano con secchi d’acqua le strade interne del paese. L’acqua di notte gelava e il giorno seguente con gli sléce (rudimentali slittini di legno con ferri tondi a fare da pattini) i bambini, dopo scuola, scivolavano per le strade in vertiginose discese. Due tecniche: sdraiati con i piedi in avanti e, i più coraggiosi, a faccia in giù. I vecchi non erano contenti perché le strade diventavano pericolose, ma i bambini nella società contadina hanno sempre avuto i loro diritti. Oggi sarebbe impensabile, sia perché non gela più, sia perché il sindaco darebbe la multa.

Fourru è parola in lingua walser con il significato di “scivolare”. Faa Fòro, nella vulgata recente di una lingua ormai morta, ricorda lo scivolare dei bambini sul ghiaccio o sulla neve. Alcuni decenni fa, ai tempi della mia infanzia in un paese tra le montagne, i bambini il pomeriggio bagnavano con secchi d’acqua le strade interne del paese. L’acqua di notte gelava e il giorno seguente con gli sléce (rudimentali slittini di legno con ferri tondi a fare da pattini) i bambini, dopo scuola, scivolavano per le strade in vertiginose discese. Due tecniche: sdraiati con i piedi in avanti e, i più coraggiosi, a faccia in giù. I vecchi non erano contenti perché le strade diventavano pericolose, ma i bambini nella società contadina hanno sempre avuto i loro diritti. Oggi sarebbe impensabile, sia perché non gela più, sia perché il sindaco darebbe la multa. Vent’anni fa, con gli amici goliardi del Gruppo Walser, inventammo il Fòro Fòro, una “gara” di discesa sui prati innevati dell’alpe Cortevecchio: non vinceva il più veloce, ma il più originale per abbigliamento e tecnica di discesa. La giuria era inflessibile e non criticabile. Sempre in quegli anni “magici” inventammo il Winiwoni. Il vocabolo walser indica il rientro ciondolante dei vecchi dopo una domenica pomeriggio all’osteria. Avevamo camminato l’Autani di Montescheno (Autani vuol dire “Litanie”), la più lunga processione delle Alpi dall’alba al tramonto che si svolge ininterrotta da 400 anni. Pensammo ad un’Autani “laica”, non preghiere ma goliardia. La organizzammo per alcuni anni: un cammino di 12 – 14 ore sui monti di Ornavasso. La fatica che unisce e l’amicizia che salva la vita. Vennero alpinisti anche dai paesi vicini per una sfida bella e inutile.

Vent’anni fa, con gli amici goliardi del Gruppo Walser, inventammo il Fòro Fòro, una “gara” di discesa sui prati innevati dell’alpe Cortevecchio: non vinceva il più veloce, ma il più originale per abbigliamento e tecnica di discesa. La giuria era inflessibile e non criticabile. Sempre in quegli anni “magici” inventammo il Winiwoni. Il vocabolo walser indica il rientro ciondolante dei vecchi dopo una domenica pomeriggio all’osteria. Avevamo camminato l’Autani di Montescheno (Autani vuol dire “Litanie”), la più lunga processione delle Alpi dall’alba al tramonto che si svolge ininterrotta da 400 anni. Pensammo ad un’Autani “laica”, non preghiere ma goliardia. La organizzammo per alcuni anni: un cammino di 12 – 14 ore sui monti di Ornavasso. La fatica che unisce e l’amicizia che salva la vita. Vennero alpinisti anche dai paesi vicini per una sfida bella e inutile.

Alpeggi di Valgrande

3. Quagiui e il rumore scomparso delle “bronze”

L’alpe Quagiui (1563 m) eral’alpeggio più grande dell’alta Valgande. Il toponimo la dice lunga: Quagiui da quagiàa (lavorare il latte per fare formaggio). Altri alpeggi “grassi” richiamano. Erano prati, oltre 40 tra baite e stalle, una capacità di carico di oltre 100 bovini e molte centinaia di capre, alcune decine di maiali. Veniva caricato da sette – otto famiglie di Colloro con il sistema della boggia (la conduzione comune della mandria). L’alpe era formato da tre nuclei di rustici, alcuni con non comuni tetti a tre o quattro falde. Fu caricato l’ultima volta nel 1967 con 12 mucche e 35 capre.

L’alpe Quagiui (1563 m) eral’alpeggio più grande dell’alta Valgande. Il toponimo la dice lunga: Quagiui da quagiàa (lavorare il latte per fare formaggio). Altri alpeggi “grassi” richiamano. Erano prati, oltre 40 tra baite e stalle, una capacità di carico di oltre 100 bovini e molte centinaia di capre, alcune decine di maiali. Veniva caricato da sette – otto famiglie di Colloro con il sistema della boggia (la conduzione comune della mandria). L’alpe era formato da tre nuclei di rustici, alcuni con non comuni tetti a tre o quattro falde. Fu caricato l’ultima volta nel 1967 con 12 mucche e 35 capre.

Gli anni ‘60 del Novecento in Italia furono gli anni del boom economico (il frigorifero, la lavatrice, la Cinquecento); sugli sperduti alpeggi della Valgrande furono gli anni dell’abbandono, la resa di una civiltà d’alpeggio che aveva concluso il suo ciclo storico. Le date della fine di un mondo sono implacabili: l’alpe Valle di sotto fu abbandonato nel 1965, Borgo delle Valli nel 1965, Valpiana nel 1967, Cortevecchio nel 1965, Fornale nel 1965, Crot di sopra nel 1968.

Con l’abbandono dell’alpe Serena nel 1969 il ciclo si chiuse e in Valgrande tornò il silenzio. Un silenzio assoluto che non era più rotto dal suono dei “sonagli”.

Oscar Lux, in un breve romanzo straordinario, così racconta il “rumore” scomparso delle Valgrande. “I sonagli sono le campane che si mettono al collo delle bovine e servono a rintracciarle quando nel pascolo c’è la nebbia e quando si sono incautamente allontanate. I campanacci attaccati a grandi collari di cuoio sono di due tipi diversi: quelli a forma di campana, fatti di bronzo fuso, che sono i più antichi hanno in rilievo decorazioni che rappresentano fiori di montagna, cuori, croci, ghirlande e qualche volta delle madonnine. Questo tipo di campane ha l’inconveniente che talvolta si incrina negli urti contro le rocce ed allora perde la risonanza squillante. Altre campane sono quelle di un acciaio brunito speciale, detto di Chamonix, fatte a forma di tulipano rovesciato, con l’apertura inferiore più ristretta. Questo tipo ha grandezze diverse, rigorosamente classificate secondo una numerazione che ne definisce la dimensione. Quelle di Chamonix sono pregiatissime per il suono squillante che ha una risonanza eccezionale e diversa da quelle di bronzo. Le campane delle bovine, a parità di grandezza e di tipo, hanno un suono diverso l’una dall’altra e il pastore ne distingue la risonanza anche da lontano e rintraccia con essa le singole bovine. Per questo motivo le campane rappresentano per i proprietari del bestiame un patrimonio affettivo che si tramanda di padre in figlio e da una bestia a quella che le succederà nella stalla. Alcuni allevatori sono così gelosi delle loro campane che ne bloccano definitivamente le fibbie per impedire che possano essere rubate. Anche le fibbie dei larghi collari, sono talora bellissime. Possono essere fatte di metallo comune oppure in bronzo con i loro contorni ondulati e con rilievi a piccole borchie che sembrano costituire un cesello ricco e minuto.

Queste fibbie vengono riservate alle bovine più selezionate, alle nobili campionesse del latte. Nietzsche aveva detto che i pescatori sono gli uomini più ricchi del mondo, perché al tramonto, hanno i remi d’oro. Così si potrebbe dire degli alpigiani che al tramonto hanno le fibbie e le campane d’oro. Il suono delle campane piace anche alle bovine. Alcune di esse quando sono ferme nella stalla, vorrebbero sentire ancora il tintinnio dei loro sonagli mentre sdraiate a terra riposano e ruminano. È buffo vederle proprio quando agitano ritmicamente la testa per sentirle suonare. Sembra che questo lieve scampanio concili la loro tranquillità e la loro digestione

Natura

4. Il clima che verrà

È un inverno caldo e secco quello che stiamo vivendo.

È un inverno caldo e secco quello che stiamo vivendo.

Non è il primo e non sarà l’ultimo.

La scienza ci aiuta a capire qualcosa con dati climatici. Un recente rapporto di ARPA Piemonte mi dice che il 2022 “evidenzia un doppio primato in oltre due secoli di misure (1753 per le temperature e 1803 per le precipitazioni): anno più caldo con 16°C e meno piovoso con 310 mm. Rispetto alla norma del periodo 1991-2020, l’anomalia termica positiva annuale è +1.6°C mentre il deficit pluviometrico è pari a 587.8 mm (pari al -65%)”.

La caratteristica termica principale dell’annata 2022 è stata quindi quella di una temperatura frequentemente al di sopra della norma climatica, piuttosto che di periodi brevi di anomalie termiche positive intense come spesso accaduto in passato.

La precipitazione cumulata dell’anno 2022 in Piemonte è stata di 611.9 mm, con un deficit pluviometrico di -417.6 mm (pari al 41%) nei confronti della media climatica del trentennio 1991-2020. L’anno solare 2022 è risultato il secondo più secco dopo il 2001.

L’anno solare 2022 è risultato il secondo più secco dopo il 2001.

Quasi tutti i mesi hanno registrato una precipitazione inferiore alla norma del periodo 1991-2020; uniche eccezioni agosto, risultato il mese più piovoso dell’anno, e dicembre, che ha avuto la maggiore anomalia pluviometrica positiva.

Nel corso dell’anno sono state rilevanti anche le condizioni di siccità, prolungata e diffusa, che ha inciso in modo eccezionale sulle risorse naturali ed ambientali.

Il fenomeno è partito già nella stagione invernale 2021-2022, con un lungo periodo di giornate secche (precipitazione giornaliera inferiore a 5 mm/24h) compreso tra il 9 dicembre 2021 e il 29 marzo 2022; tale serie di 111 giorni si è posizionata ufficialmente al 2° posto tra i periodi secchi invernali più lunghi degli ultimi 65 anni, dopo la stagione 1999-2000 (137 giorni): gennaio, febbraio e marzo sono stati i tre mesi più secchi e con la maggiore anomalia negativa. Le condizioni di scarsità di precipitazioni meteorologiche si sono quindi protratte anche in estate, quando sono state interrotte solo da brevi episodi temporaleschi, ed infine anche in autunno quando le piogge scese sono state la metà di quello che normalmente cade in questa stagione che è solitamente la più piovosa dell’anno in Piemonte.

Le condizioni di scarsità di precipitazioni meteorologiche si sono quindi protratte anche in estate, quando sono state interrotte solo da brevi episodi temporaleschi, ed infine anche in autunno quando le piogge scese sono state la metà di quello che normalmente cade in questa stagione che è solitamente la più piovosa dell’anno in Piemonte.

Duecento anni di misurazioni meteorologiche dimostrano che gli sciocchi (“Queste cose sono sempre accadute”) sono proprio sciocchi.

La mia generazione se la potrà cavare, ma quelle che verranno dovranno fare conti amari.

La responsabilità sarà anche nostra.

Un dato è certo: l’industria della neve è in declino. Ha portato, negli ultimi cinquant’anni, bene e soldi alle Alpi, ma ora non più.

Un report della TSI (Televisione Svizzera Italiana) dice che, su 236 stazioni sciistiche svizzere, a gennaio la metà è chiusa per mancanza di neve.

Il progetto “Avvicinare le montagne” (una devastante idea di 50 interventi infrastrutturali tra Veglia e Devero finanziato da soldi misteriosi) è stato ritirato perché non ha superato la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Viva lo stato di diritto.

Camminavo giorni fa nei boschi luminosi della Bassa Ossola che guardano ai laghi. Pensavo alle mie montagne, le Alpi Pennine e Lepontine, ai luoghi dove sono diventato uomo, lo sono diventati i miei figli e lo diventeranno i miei nipoti.

Ho sentito forte il dovere etico di conservarli, nella loro straordinaria bellezza e armonia, per loro e per i tanti che verranno dopo di loro.

L’amico Gianni Boriolo, presidente della sezione CAI di Gravellona Toce ed eccellente fotografo, mi ha inviato queste due immagini della Punta d’Arbola in Val Formazza (3235 m), montagna “classica” dove la mia generazione ha imparato ad usare i ramponi. La prima è del 1948, la seconda è del luglio 2022.

Le foto parlano da sole.

Personaggi

5. Nino Chiovini (1923 – 1991)

Dopo vent’anni di studi e ricerche sulla memoria dell’esperienza partigiana nel Verbano e nell’Ossola, Nino Chiovini approda, alla metà degli anni ’80, al grande tema della fine del mondo contadino di montagna.

Dopo vent’anni di studi e ricerche sulla memoria dell’esperienza partigiana nel Verbano e nell’Ossola, Nino Chiovini approda, alla metà degli anni ’80, al grande tema della fine del mondo contadino di montagna.

Questo lo colloca in una grande tradizione della letteratura piemontese della seconda metà del Novecento.

È una letteratura regionalista ancorata al territorio che racconta gli eventi epocali del secolo (le guerre, l’emigrazione, le lotte operaie e contadine, l’esperienza della Resistenza, il declino inarrestabile del mondo rurale).

È una letteratura che non depura la lingua, ma accetta e rende dignità alle espressioni dialettali.

Gli storici della letteratura riconoscono i tre “grandi piemontesi” (Cesare Pavese, Italo Calvino e Beppe Fenoglio). A questi aggiungo a pieno titolo Nuto Revelli e propongo la statura di Nino Chiovini con quella dello scrittore ticinese Plinio Martini.

In un breve volgere di anni, dal 1987 al 1992, Nino Chiovini pubblica la “trilogia della Valgrande” e una raccolta di saggi (Mal di Valgrande 1991). La trilogia è composta da Cronache di terra lepontina – Malesco e Cossogno: una contesa di cinque secoli (1987), A piedi nudi – Un storia di Vallintrasca (1988), Le ceneri della fatica (1992).

Di questi quattro libri (800 pagine di ricerca storica, letteratura e passione civile) gli ultimi due sono pubblicati postumi, quasi il Nino avesse un’ansia pressante di concludere un lavoro che non poteva lasciare ad altri e che mi confessò negli ultimi mesi di una vita troppo breve.

Negli studi di antropologia alpina Nino Chiovini ha contribuito alla definizione di “civiltà rurale montana” propria dell’entroterra verbanese e delle valli dell’Ossola che oggi si riconoscono come differente dalla “civiltà alpina” che ebbe nell’esperienza dei Walser un modello esemplare. Fu una differenza legata a condizioni ambientali e sociali, soprattutto a differenti disponibilità di risorse e che si espresse in modelli differenti di utilizzo del territorio: nella prima le colture su terrazzamenti, nella seconda gli alpeggi alti sopra i 2.000 m.

L’altra dimensione dell’impegno intellettuale del Nino è la necessità di “fare memoria” di un’esperienza unica e irripetibile nella storia europea.

L’esperienza di generazioni su cui oggi è calato un “sipario di foglie”, ma forse ci concedono valori forti e buoni nella nostra fragile quotidianità.

Personaggi

6. Walter Bettoni (1949 – 2022) È stata una giornata fredda con radi fiocchi che cadevano dal cielo lo scorso 15 dicembre a Macugnaga. Tempo di baiorda. Tempo da vecchi lupi di montagna. Nella piccola chiesa di Pestarena, antico villaggio di minatori e “scavatori” d’oro, si sono svolti i funerali di Walter Bettoni.

È stata una giornata fredda con radi fiocchi che cadevano dal cielo lo scorso 15 dicembre a Macugnaga. Tempo di baiorda. Tempo da vecchi lupi di montagna. Nella piccola chiesa di Pestarena, antico villaggio di minatori e “scavatori” d’oro, si sono svolti i funerali di Walter Bettoni.

Aveva 73 anni ed era mancato dopo una breve e sofferta malattia.

Nel silenzio della montagna, quasi anche i larici partecipassero al dolore, le parole di don Maurizio Midali hanno provato a portare un po’ di conforto. La chiesa era fredda, come lo sono gli inverni alpini, ma piena di gente come sono le comunità alpine.

Walter Bettoni è stato lo storico capo redattore de “Il Rosa”.

Il giornalista che, nel tempo libero dal lavoro e dagli impegni familiari, per oltre quarant’anni ha organizzato il giornale, raccolto e smistato le notizie e i contributi di amici e collaboratori.

Un lavoro enorme, frutto di passione e volontariato assoluto al servizio della montagna e della cultura alpina. Negli ultimi venticinque anni, con l’assestarsi di una nuova redazione, aveva contribuito a trasformare un periodico di quattro pagine nell’attuale “Il Rosa” a 24 pagine, stampato in 10.000 copie, diffuso e riconosciuto con autorevolezza in campo nazionale. Un miracolo per la prima free press delle Alpi.

Un “miracolo” costruito da Walter Bettoni con impegno quotidiano e passione inesausta. “Il Rosa” nel 2022 ha compiuto i sessant’anni di fondazione. Con lui, prima della malattia, avevamo progettato il giornale del futuro, allargando sempre più lo sguardo al mondo alpino, senza dimenticare l’ancoraggio all’identità del Monte Rosa. Un seme fecondo che non andrà sprecato.

L’altro pilastro dell’impegno intellettuale di Walter Bettoni è stato “I Figli della miniera”, l’associazione impegnata nel conservare la memoria storica di Pestarena, l’ultima miniera d’oro delle Alpi.

Era stato per anni il redattore de “Il foglio d’oro”, periodico annuale per comunicare valori e dolori di una stagione di lavoro irripetibile. Anche qui avevamo costruito progetti innovativi. Un altro seme da lasciare maturare.

Questi i pensieri che quel giorno mi giravano per la testa, nel freddo becco, mentre la baiorda diventava neve e la montagna era sempre più silenziosa.

Anche un altro pensiero. Prima o poi tutti tornano al luogo dove sono nati.

Pittura

7. Dipingere l’inverno

Non è facile dipingere l’inverno. Almeno gli inverni di una volta. Tutto era bianco e la neve rendeva uniforme il paesaggio. Oggi non è più così e la varietà dei colori della natura rende l’inverno una buona stagione anche per i pittori. Sono andato a rivedere gli inverni di un tempo nei cataloghi dei pittori dell’Ossola. Una di esse, la Val Vigezzo, è diffusamente (ri)conosciuta come la “valle dei pittori” e vanta, in una remota valle alpina, una “Scuola di Belle Arti”, frutto di un’emigrazione fortunata per cui la pittura fu occasione di riscatto e fonte di reddito.

Non è facile dipingere l’inverno. Almeno gli inverni di una volta. Tutto era bianco e la neve rendeva uniforme il paesaggio. Oggi non è più così e la varietà dei colori della natura rende l’inverno una buona stagione anche per i pittori. Sono andato a rivedere gli inverni di un tempo nei cataloghi dei pittori dell’Ossola. Una di esse, la Val Vigezzo, è diffusamente (ri)conosciuta come la “valle dei pittori” e vanta, in una remota valle alpina, una “Scuola di Belle Arti”, frutto di un’emigrazione fortunata per cui la pittura fu occasione di riscatto e fonte di reddito.

Devo dire che non ho trovato molto: i nostri pennelli furono attratti più dalla luminosità della primavera, dai bagliori dell’estate, dalle dolci melanconie dell’autunno.

Ho trovato un Carlo Fornara (1871 – 1968), maestro del divisionismo e amico di Giovanni Segantini, con un dolcissimo L’aquilone con una donna in cammino mentre la neve forse sta sciogliendo.

Ho trovato un quadro di Alfredo Belcastro (1893 – 1961), maestro del paesaggio in possesso di una tecnica raffinata, che racconta in Baite in Re una Val Vigezzo la neve lontana a coprire i monti. Anche un Achille Tominetti (1848 – 1917), pittore a me caro per grandi quadri di vita rurale che restituiscono valori e dolori di una civiltà di montagna, che in Nevicata a Miazzina restituisce un’immagine fugace di un villaggio montano in cui la neve si sarebbe sciolta presto.

Ci sono uccelli sui rami degli alberi e montagne dolci a chiudere l’orizzonte.

Pagina a sx: Carlo Fornara L’aquilone 1902 – 1903, olio su tela

A sx: Alfredo Belcastro Baite in Re 1948 (particolare)

A dx: Achille Tominetti Nevicata a Miazzina (esposto al “Museo del Paesaggio” di Verbania nel 1979)