Paolo Crosa Lenz Lepontica 28-29 Marzo-Aprile 2023

Sommario

1. L’alpe Cuelta, dimenticato dalla storia e dalla memoria

2. Bekschu

3. Antichi animali estinti sui monti di Val Strona

4. “Parlano le piante tutte…”

5. Il “Centro alpinistico italiano” e l’epurazione degli ebrei

6. Elogio del tempo che passa

7. La “via dei marmi”

Alpeggi di Valgrande

1. L’alpe Cuelta, dimenticato dalla storia e dalla memoria

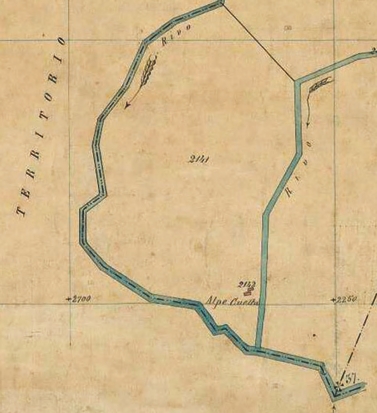

In Val Grande esiste un luogo che non dovrebbe esistere. Pietre e alberi, terra e acque di cui nessuno, fino a pochi anni fa, immaginava l’esistenza. È un alpeggio sconosciuto. Eppure c’è. Come l’isola non trovata in un oceano remoto. Un punto appena accennato in perdute carte nautiche. Negli ultimi trent’anni la Val Grande è stata molto studiata, la memoria dei vecchi scandagliata, la cartografia e la bibliografia spulciate. Eppure riserva ancora sorprese (e quante altre?). A risolvere il mistero dell’alpeggio scomparso sono stati due amici escursionisti (Ferruccio Rossi e Attilio Bovolenta) che, spulciando la Mappa Rabbini (1867, digitalizzata sul sito internet dell’Archivio di Stato di Torino), hanno individuato un alpe “Cuelta” di cui non esiste alcuna citazione sia nei censimenti d’alpi valgrandini sia nelle memorie d’alpeggio, sia nella successiva carta IGM al 25:000 della prima metà del Novecento. Scomparso, ma reale. Bastava, come dice il poeta, “avere occhi per guardare”. I due uomini, che conoscono la geografia “con i piedi” e ogni angolo sperduto della Val Grande, hanno fatto lo zaino e sono partiti. L’alpeggio perduto, leggendo la carta, si sarebbe trovato a breve distanza (50 metri) dall’incrocio tra il rio Vald e il rio Fiorina, a 1050 m.

In Val Grande esiste un luogo che non dovrebbe esistere. Pietre e alberi, terra e acque di cui nessuno, fino a pochi anni fa, immaginava l’esistenza. È un alpeggio sconosciuto. Eppure c’è. Come l’isola non trovata in un oceano remoto. Un punto appena accennato in perdute carte nautiche. Negli ultimi trent’anni la Val Grande è stata molto studiata, la memoria dei vecchi scandagliata, la cartografia e la bibliografia spulciate. Eppure riserva ancora sorprese (e quante altre?). A risolvere il mistero dell’alpeggio scomparso sono stati due amici escursionisti (Ferruccio Rossi e Attilio Bovolenta) che, spulciando la Mappa Rabbini (1867, digitalizzata sul sito internet dell’Archivio di Stato di Torino), hanno individuato un alpe “Cuelta” di cui non esiste alcuna citazione sia nei censimenti d’alpi valgrandini sia nelle memorie d’alpeggio, sia nella successiva carta IGM al 25:000 della prima metà del Novecento. Scomparso, ma reale. Bastava, come dice il poeta, “avere occhi per guardare”. I due uomini, che conoscono la geografia “con i piedi” e ogni angolo sperduto della Val Grande, hanno fatto lo zaino e sono partiti. L’alpeggio perduto, leggendo la carta, si sarebbe trovato a breve distanza (50 metri) dall’incrocio tra il rio Vald e il rio Fiorina, a 1050 m.  I due hanno ritrovato i ruderi di una grande stalla (è lunga più di 10 m), i resti di un baitello per il ricovero dei pastori e la caseificazione e un balmo sostenuto da muretti di pietra per conservare latte e formaggio. Probabilmente era un tramuto (stazione temporanea di un sistema d’alpeggio) del sovrastante alpe Vald di sopra (il Còcc degli alpigiani di Colloro). I due ricercatori sono scesi da Vald superando un promontorio e, calando nel bosco impervio e precipite, sono arrivati sul luogo, centrando la confluenza dei torrenti.

I due hanno ritrovato i ruderi di una grande stalla (è lunga più di 10 m), i resti di un baitello per il ricovero dei pastori e la caseificazione e un balmo sostenuto da muretti di pietra per conservare latte e formaggio. Probabilmente era un tramuto (stazione temporanea di un sistema d’alpeggio) del sovrastante alpe Vald di sopra (il Còcc degli alpigiani di Colloro). I due ricercatori sono scesi da Vald superando un promontorio e, calando nel bosco impervio e precipite, sono arrivati sul luogo, centrando la confluenza dei torrenti.  Ogni anno migliaia di escursionisti percorrono il buon sentiero che scende da Vald, ignari che dietro un dosso impervio e imboscato, alla confluenza tra due torrenti, oltre un secolo fa qualcuno è vissuto, ha lavorato, ha sognato un futuro. Questa vita a noi è e sarà sempre sconosciuta, perduta alla storia e alla memoria.

Ogni anno migliaia di escursionisti percorrono il buon sentiero che scende da Vald, ignari che dietro un dosso impervio e imboscato, alla confluenza tra due torrenti, oltre un secolo fa qualcuno è vissuto, ha lavorato, ha sognato un futuro. Questa vita a noi è e sarà sempre sconosciuta, perduta alla storia e alla memoria.

Immagini:

Estratto della Mappa Rabbini del 1867

I ruderi dell’alpe Cuelta, per oltre un secolo scomparsi dalla storia e dalla memoria

Ferruccio Rossi e Attilio Bovolenta

Una parola al mese

2. Bakschu

Bakschu è antico vocabolo walser ad esprimere un complesso di azioni proprie della civiltà contadina di montagna, intraducibile in italiano se non con lunghe circonlocuzioni. È l’essenzialità del dialetto. Bakschu in- dica l’azione di tagliare grossolana- mente erbe, rovi, sterpaglie e giova- ni alberi infestanti per trasformare o pulire un terreno incolto o abbando- nato. Un primo lavoro di pulizia per restituire all’uomo ciò che la natura si era ripreso. Possiamo immaginare gli esploratori amazzonici che impugna- no il machete. Nel corrotto ed esangue dialetto attuale, ma solo pochi vecchi conoscono ancora l’espressione, faa bakscio conserva il valore semantico, ma ne modifica quello grammaticale. Il verbo originario scompare, sostituito dall’italiano faa (fare) seguito da quello che una volta era un verbo ed ora è un sostantivo, modificando ra- dicalmente la struttura sintattica della

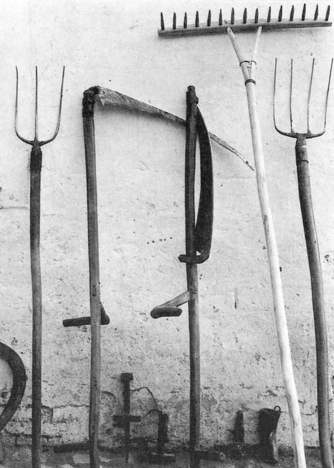

Bakschu è antico vocabolo walser ad esprimere un complesso di azioni proprie della civiltà contadina di montagna, intraducibile in italiano se non con lunghe circonlocuzioni. È l’essenzialità del dialetto. Bakschu in- dica l’azione di tagliare grossolana- mente erbe, rovi, sterpaglie e giova- ni alberi infestanti per trasformare o pulire un terreno incolto o abbando- nato. Un primo lavoro di pulizia per restituire all’uomo ciò che la natura si era ripreso. Possiamo immaginare gli esploratori amazzonici che impugna- no il machete. Nel corrotto ed esangue dialetto attuale, ma solo pochi vecchi conoscono ancora l’espressione, faa bakscio conserva il valore semantico, ma ne modifica quello grammaticale. Il verbo originario scompare, sostituito dall’italiano faa (fare) seguito da quello che una volta era un verbo ed ora è un sostantivo, modificando ra- dicalmente la struttura sintattica della frase. Un’estrema economia e semplificazione linguistica per cercare inutilmente di sopravvivere. Bakschu non si faceva a mani nude, ma con appositi attrezzi: innanzitutto la falce. Va detto subito che, nella civiltà rurale montana e in quella alpina, lo stesso attrezzo veniva impiegato per funzioni diverse. Le falci erano di tre tipi: la falsc, la ranza e la meula. La falsc in italiano è la “roncola”, portata appesa alla cintura dai boscaioli e usata per sramare e tagliare piccoli arbusti. La ranza è la “falce fienaia” usata dai contadini di montagna per tagliare il fieno. Ha un lungo manico e un’altrettanto lunga lama che andava spesso affilata con la pietra cote (al cundée) bagnata d’acqua. La sera la lama andava battuta col martello per ripristinare il filo tagliente e nei paesi era un risuonare di chi “batteva la ranza”. In età antica la lama era

frase. Un’estrema economia e semplificazione linguistica per cercare inutilmente di sopravvivere. Bakschu non si faceva a mani nude, ma con appositi attrezzi: innanzitutto la falce. Va detto subito che, nella civiltà rurale montana e in quella alpina, lo stesso attrezzo veniva impiegato per funzioni diverse. Le falci erano di tre tipi: la falsc, la ranza e la meula. La falsc in italiano è la “roncola”, portata appesa alla cintura dai boscaioli e usata per sramare e tagliare piccoli arbusti. La ranza è la “falce fienaia” usata dai contadini di montagna per tagliare il fieno. Ha un lungo manico e un’altrettanto lunga lama che andava spesso affilata con la pietra cote (al cundée) bagnata d’acqua. La sera la lama andava battuta col martello per ripristinare il filo tagliente e nei paesi era un risuonare di chi “batteva la ranza”. In età antica la lama era

sullo stesso asse del manico perché si tagliava prevalentemente in pianura. Nel XIV – XV secolo furono i Walser dei Grigioni a portare l’asse a 45° per permettere il taglio sui ripidi pendii di montagna. Fu una conquista di civiltà ed oggi tutte le ranze sono fatte così. La meula è la “falce messoria” usata per mietere il grano. È quella della “Spigolatrice di Sapri”. È formata da un corto manico e da una lama a mezzaluna. Leggera e comoda da portare, sulle Alpi veniva usata per raccogliere il fieno selvatico e l’erba di rupe fra le rocce. Sono attrezzi obiettivamente pericolosi, ma nella mia generazione (fino agli anni ‘70–’80 del Novecento) tutti i ragazzi di 14-15 anni li sapevano usare per pulire il bosco o fare pulizia per allargare uno spazio coltivabile. Quasi un rito di iniziazione.

Immagini

In questa immagine epica un contadino a dorso d’asino e con la ranza come bandiera va “a tagliare”. Quasi una marcia di riscatto.

L’accoppiata vincente per fare bakscio: ranza e rastrello

Rassegna di attrezzi contadini per i lavori in montagna.

Immagini da: P. Scheuermeier Il lavoro dei contadini, Longanesi, 1980.

Paleontologia

3. Antichi animali estinti sui monti di Val Strona

Nell’alto Piemonte, la Valle Strona risulta una delle zone più interessanti per la speleologia. Gli gneiss della valle vedono affiorare lenti di marmo bianco in cui si aprono una trentina di grotte, esplorate e messe a catasto negli anni ‘80 e ‘90 del Novecento dal Gruppo Grotte del CAI Novara. Conosciuta da tempi antichissimi e presente nelle leggende della valle è la “Caverna delle Streghe” di Sambughetto, nota anche come Balma dai Faij (“Grotta delle fate”). Il complesso ipogeo, comprendente più cavità con uno sviluppo di 707 m e un dislivello di -48 m, fu interessato nel Novecento dall’attività estrattiva di una cava di marmo (ora cessata) che l’hanno profondamente mutilata dividendola in due tronconi. Un ramo è fossile, abbandonato dall’acqua, mentre un altro è percorso da un ruscello originato da una perdita del Rio Chignolo che risorge più a valle nei pressi dello Strona. Il ruscello ha inciso una bianca forra nel marmo in cui sono visibili singolari stalagmiti di sabbia e cospicue lame di barite.

Nell’alto Piemonte, la Valle Strona risulta una delle zone più interessanti per la speleologia. Gli gneiss della valle vedono affiorare lenti di marmo bianco in cui si aprono una trentina di grotte, esplorate e messe a catasto negli anni ‘80 e ‘90 del Novecento dal Gruppo Grotte del CAI Novara. Conosciuta da tempi antichissimi e presente nelle leggende della valle è la “Caverna delle Streghe” di Sambughetto, nota anche come Balma dai Faij (“Grotta delle fate”). Il complesso ipogeo, comprendente più cavità con uno sviluppo di 707 m e un dislivello di -48 m, fu interessato nel Novecento dall’attività estrattiva di una cava di marmo (ora cessata) che l’hanno profondamente mutilata dividendola in due tronconi. Un ramo è fossile, abbandonato dall’acqua, mentre un altro è percorso da un ruscello originato da una perdita del Rio Chignolo che risorge più a valle nei pressi dello Strona. Il ruscello ha inciso una bianca forra nel marmo in cui sono visibili singolari stalagmiti di sabbia e cospicue lame di barite.

Le grotte di Sambughetto sono note in paleontologia per la scoperta di una ricca fauna fossile datata all’interstadio Wurm I/II (35.000 40.000 anni fa). Parte dei reperti sono andati dispersi; altri sono conservati nei sotterranei del Museo di Scienze Naturali di Milano o in collezioni private. C’è chi racconta nelle osterie della valle che non ci sia casa che non conservi qualche “pezzo di animale antico”. I resti fossili vengono attribuiti ad una ventina di specie diverse, tra cui Felix Pardus var. begoueni (primo ritrovamento in Italia e terzo in Europa); resti del rarissimo Gulo gulo, progenitore della lontra e numerose ossa del gigantesco Ursus Spelaeus (“orso delle caverne”). Più grande di un grizzly, poteva raggiungere i tre metri e superare i 1.000 kg con una dieta prevalentemente erbivora. Un gigante della preistoria.

Dopo ritrovamenti sporadici a inizi Ottocento, nel 1869 entrò il notaio Giovanni Bessaro, con due guide, che lasciò una dettagliata relazione: “…si accesero i lumi, ad un macigno raccomandammo l’un capo d’una lunga fune, la quale ci doveva servire di scorta e di guida pel nostro ritorno e, strisciando il suolo stesi a bocconi, entrammo.” Nel 1903 entrò il sindaco di Sambughetto con altri studiosi: “erano equipaggiati con cibo per due giorni, corde e piccozze, candele e lanterne, strumenti scientifici e… una pistola”. Non si sa mai!

Negli anni ’50 iniziarono gli studi scientifici, poi ripresi in modo sistematico dalla Soprintendenza piemontese nel 2020. Alcuni reperti sono visibili al Museo Archeologico di Mergozzo.

Immagini

L’abitato di Sambughetto in Valle Strona, nei pressi si apre il sistema di grotte che hanno restituito i resti paleontologici.

Le prime leggendarie esplorazioni nelle grotte italiane alla ricerca di fossili di “animali rari”.

Poesia

4. Parlano le piante

Un bosco a primavera è sempre simbolo di speranza e di rinascita dopo la fatica dell’inverno (“l’economia del silenzio”). Remigio Biancossi, “vecchio prete di montagna” e principale poeta della Val d’Ossola (di cui ho già scritto su queste colonne) nella seconda metà del Novecento, quasi cinquant’anni fa dedica al bosco (Umana distanza, “In baita”, 1977) una commovente e forte lirica di stringente attualità. La pro- pongo qui come augurio per una buona primavera camminando nei boschi, fonte di rigenerazione fisica e morale. Oggi la tutela della biodiversità e la conservazione preziosa di ogni forma di vita sono valori diͿusi e aͿermati. In anni lontani e non sospetti, distan- ti da certo ambientalismo parolaio e vuoto, Remigio Biancossi riconosceva nella natura della montagna un grande libro da studiare

Un bosco a primavera è sempre simbolo di speranza e di rinascita dopo la fatica dell’inverno (“l’economia del silenzio”). Remigio Biancossi, “vecchio prete di montagna” e principale poeta della Val d’Ossola (di cui ho già scritto su queste colonne) nella seconda metà del Novecento, quasi cinquant’anni fa dedica al bosco (Umana distanza, “In baita”, 1977) una commovente e forte lirica di stringente attualità. La pro- pongo qui come augurio per una buona primavera camminando nei boschi, fonte di rigenerazione fisica e morale. Oggi la tutela della biodiversità e la conservazione preziosa di ogni forma di vita sono valori diͿusi e aͿermati. In anni lontani e non sospetti, distan- ti da certo ambientalismo parolaio e vuoto, Remigio Biancossi riconosceva nella natura della montagna un grande libro da studiare  (Non da libri, ma da voi

(Non da libri, ma da voi

/ direttamente, / animali dei miei boschi, / vorrei carpire il vostro linguaggio).

Palpita il bosco parole spaziose a primavera

dopo l’economia del silenzio.

Il vecchio castagno ricorda

acciambellati ghiri nei fori,

il larice camosci

non sazi di aridi licheni,

la quercia nudità di foglie

per le capre dal muso camuso,

la betulla tremante

la furia impudica del vento,

l’ontanello il peso troppo generoso della neve.

troppo generoso della neve.

Parlano, parlano

le piante tutte e tra l’una e l’altra

sta lo splendore della vita.

Ma l’uomo in cerca,

all’ombra, di polipori o di labbra

dimentica l’ascolto assorto

della silvestre coabitazione.

Per questo si fa più densa e smisurata

l’umana distanza.

Storia

5. Il “Centro alpinistico italiano” e l’epurazione

Durante il Fascismo il Club Alpino Italiano fu “nazionalizzato” e soggetto al Regime. Il nobile sodalizio che aveva contribuito a costruire l’Ita- lia unitaria e post-risorgimentale, perse ogni autonomia: la sede centrale fu spostata da Torino, città dove nacque il CAI, a Roma; il nome, salvando l’a- cronimo, divenne “centro alpinistico italiano” (non si potevano usare paro- le inglesi come “club”), il presidente generale Luigi Manaresi fu nominato dal PNF (andava alle riunioni in divisa nera da gerarca).

Durante il Fascismo il Club Alpino Italiano fu “nazionalizzato” e soggetto al Regime. Il nobile sodalizio che aveva contribuito a costruire l’Ita- lia unitaria e post-risorgimentale, perse ogni autonomia: la sede centrale fu spostata da Torino, città dove nacque il CAI, a Roma; il nome, salvando l’a- cronimo, divenne “centro alpinistico italiano” (non si potevano usare paro- le inglesi come “club”), il presidente generale Luigi Manaresi fu nominato dal PNF (andava alle riunioni in divisa nera da gerarca).

Quando nel 1938 il Fascismo emanò le “Leggi razziali” per discriminare gli ebrei ed “epurarli” dalla vita sociale, Manaresi emanò una circolare “interna” a tutte le sezioni con scritto che potevano essere iscritti al CAI solo cittadini italiani di “pura razza ariana”. Disponeva inoltre di identificare ed espellere i soci ebrei.

Franco Modigliani, Bruno Zevi, Carlo Franchetti, Alberto Moravia, Agnese Ajó, Enrico Jannetta, Emilio Segre: sono alcuni dei soci epurati dalla Sezione di Roma dopo l’emanazione del- le Leggi razziali nel 1938.

Dopo la seconda guerra mondiale, escludendo poche Sezioni, tra cui quel- la di Biella, non c’è stato da parte del CAI un atto formale di revisione e ri- ammissione dei molti soci espulsi.

L’attuale presidente generale del CAI Antonio Montani, dopo una mozione e un programma di indirizzo appro- vati all’unanimità che ha impegnato il CAI a una riflessione storica ed etica, ricostruendo i fatti, rielaborando la propria storia e riammettendo formalmente le centinaia di soci espulsi in quegli anni. Lo scorso gennaio, in occasione della “Giornata della Memoria”,

ha incontrato a Roma l’Unione delle Comunità Ebraiche in Italia. Nell’incontro sono stati riammessi formalmente, con la consegna di tessere alla memoria agli eredi, i soci epurati dalla Sezione della capitale. Erano 200 i soci ebrei iscritti alla sezione di Roma (100 dei quali già espulsi dal lavoro e dalla scuo- la nel 1938).

A Milano furono 70. Forti alpinisti e fior di intellettuali che oggi meritano riconoscimento e riscatto. Come intellettuale e come alpinista sono orgoglioso che il CAI abbia intrapreso questo percorso limpido.

Immagini

Il versante orientale del Monte Rosa alla metà del Novecento. Immagine da Macugnaga nel Novecento, 2019

Pensieri corsari

6. Elogio del tempo che passa Ho preso la broncopolmonite; erano dieci anni che non avevo la febbre, ho fatto 20 giorni d’ospedale e una lunga convalescenza. L’ho presa secca (39°-40°). Ho dovuto lasciar che il tempo passasse (niente musica, computer o televisione). Solo qualche pensiero tra i brividi della febbre.

Ho preso la broncopolmonite; erano dieci anni che non avevo la febbre, ho fatto 20 giorni d’ospedale e una lunga convalescenza. L’ho presa secca (39°-40°). Ho dovuto lasciar che il tempo passasse (niente musica, computer o televisione). Solo qualche pensiero tra i brividi della febbre.

Mi sono ricordato di una canzone di Francesco Guccini: racconta di un vecchio lupo di mare che, dopo aver navigato sette volte i sette mari vedendo bestie strane e animali rari, parte solo su un vascello spinto dal vento con le onde che picchiano sulla murata: è diretto a nord verso i ghiacci dove si nasconde l’ultima Thule, là dove tutto finisce o forse ha un nuovo inizio. Non sono un uomo di mare, ma di montagna. Sotto la coperta, aspettando che il tempo passasse, ho ricordate altre “ribalderie” (l’Himalaya, l’Africa, le Ande). La montagna mitica dell’Olimpo (in vetta gridai al cielo: “ma dove siete?”), lo Psiloritis a Creta (dove avevano messo in castigo Zeus), il Velebit in Croazia con zone chiuse per la presenza di campi minati, la Sierra Nevada in Spagna. Mi sono sentito come il marinaio di Guccini.

Un giorno, con la febbre alta, mi sono ricordato delle parole di un canto di Bepi De Marzi.

È il più grande studioso e cultore del canto popolare in Italia. Ha scritto “Dio del cielo, signore della cime”, l’inno che tutti gli alpinisti cantano quando accompagnano l’ultimo viaggio di un amico caduto in montagna. Nel 1963 ha scritto una canzone Joska la rossa (perché aveva i capelli rossi) che per decenni venne cantata in tutti i rifugi delle Alpi.

Una strofa recita: Joska, Joska, Joska / Salta la mura! / Fin che la dura, oh / Joska, Joska, Joska / Salta la mura!

/ Balla con mi!

Noi eravamo poco più che ragazzi. Quanti di noi, prima di provare a dormire, invece che alla salita del giorno dopo, non hanno pensato ad una bel- la ragazza dai capelli rossi che “salta la mura” per ballare con te. Proprio con te, non con un altro. Poi il tempo ha ripreso a passare e la febbre a risalire.

Cammini

7. La “via dei marmi”

Sono andato a camminare con buoni amici lungo la “via dei marmi”, da Candoglia in Val d’Ossola a Milano (95 km in quattro giorni, ma senza dislivelli). I marmi sono quelli estratti dalle cave del Mergozzone, la mon- tagna impervia tra la Bassa Ossola e la Valgrande. Vengono cavati ancora oggi, dopo settecento anni, e servono per i lavori di restauro del Duomo di Milano. La concessione risale al 1387 quando Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù, decise di avviarne l’edificazione utilizzando il marmo del vicino filone di Candoglia. Da allora queste montagne hanno fornito il marmo per le 3300 guglie e statue del Duomo oltre che per le strutture portanti.

Sono andato a camminare con buoni amici lungo la “via dei marmi”, da Candoglia in Val d’Ossola a Milano (95 km in quattro giorni, ma senza dislivelli). I marmi sono quelli estratti dalle cave del Mergozzone, la mon- tagna impervia tra la Bassa Ossola e la Valgrande. Vengono cavati ancora oggi, dopo settecento anni, e servono per i lavori di restauro del Duomo di Milano. La concessione risale al 1387 quando Gian Galeazzo Visconti, conte di Virtù, decise di avviarne l’edificazione utilizzando il marmo del vicino filone di Candoglia. Da allora queste montagne hanno fornito il marmo per le 3300 guglie e statue del Duomo oltre che per le strutture portanti.

I lavori della predera, le cave a mezza montagna, richiedevano grandi quantità di legname per lo spostamento dei blocchi e il loro trasporto su rudimentali rulli di legno e per farli scivolare al piano lungo i menore (canaloni appositamente predisposti). Ma anche per costruire le piatte, le chiatte lunghe 15-18 m che trasportavano il marmo lungo le sponde del Lago Maggiore, il Ticino e per il Naviglio Grande fino a Milano.

I blocchi avevano scolpita la sigla A.U.F. (ad usum fabbrice) e non pagavano dazio: da qui il detto popolare “lavorare auͿa” col significato di lavorare a gratis. Siamo partiti da Candoglia

dove i blocchi venivano caricati sui barconi e, frenati o trainati da riva raggiungevano Milano lungo il Toce, le sponde del Lago Mag- giore, il Ticino e il Naviglio Grande che, fino agli inizi dell’Ottocento, arrivava dietro il Duomo. Oggi la via d’acqua non c’è più: i marmi vengono portati sui camion; il Naviglio Grande è asciutto e senza acqua, triste e maleodorante, l’ingresso in Milano è il tuͿo in una periferia desolata. Da Candoglia a Fondotoce e da Sesto Calende a Milano non abbiamo fatto un me- tro d’asfalto. L’arrivo in piazza, con lo splendore del Duomo scintillante, ha ripagato di ogni fatica. Il cammino è stata l’occasione per camminare su un’autentica “via storica”, ma anche per stare in buona compagnia e, la sera stanchi, per sereni momenti conviviali.

Pagina a sx: Carlo Fornara L’aquilone 1902 – 1903, olio su tela

A sx: Alfredo Belcastro Baite in Re 1948 (particolare)

A dx: Achille Tominetti Nevicata a Miazzina (esposto al “Museo del Paesaggio” di Verbania nel 1979)