Paolo Crosa Lenz Lepontica/3 Dicembre 2020

Paolo Crosa Lenz Lepontica/3 Dicembre 2020

Sommario

- Verrà la neve?

- Felici ritorni: il gipeto e il grifone

- Scoperto un insediamento neolitico a Naters in Vallese

- Sarà per Nino Chiovini il primo parco letterario del Piemonte

- Secondo D’Andrea (1929 – 2020)

- Almanacco Storico Ossolano 2021

- Migrantes: gente che va, gente che viene

- Cicogna ultima Thule

- Storie e memorie del Verbano

Natura

1.Verrà la neve?

Che, prima o poi, usciremo dalla pandemia è certo (la scienza e le istituzioni ci stanno lavorando), che verrà la neve invece no. Non lo sa nessuno, nemmeno i monaci del Sempione abituati a scrutare il volo degli sciami d’api o gli stormi degli uccelli in cielo. Per intanto, unica certezza, ci rimane la neve della memoria.

Che, prima o poi, usciremo dalla pandemia è certo (la scienza e le istituzioni ci stanno lavorando), che verrà la neve invece no. Non lo sa nessuno, nemmeno i monaci del Sempione abituati a scrutare il volo degli sciami d’api o gli stormi degli uccelli in cielo. Per intanto, unica certezza, ci rimane la neve della memoria.

Ricordate “Il senso di Smilla per la neve” e le decine di nomi con cui gli esquimesi la chiamano? L’amico Valerio Cantamessi, fine studioso della lingua walser e impegnato da anni in un titanico lavoro di compilazione di un dizionario comparato della lingua (non so a che lettera sia arrivato, ma non sono tutte), mi ha inviato un saggio bellissimo su come i Walser chiamano la neve. Loro, nelle alte valli di montagna erano abituati a conviverci per molti mesi d’inverno. “Un’affermazione proverbiale recita così: de Näbal tuet de Schnee ässe (la nebbia mangia la neve) e nelle terre walser la cosa non dispiace in genere, visto che vi si incontra b’hieri nöit anner wa Schnia un Eisch un Vrost (dovunque nient’altro che neve e ghiaccio e freddo).

Un freddo che non è solo fuori ma im Härz, ä Schneechelti (nel cuore, un freddo di neve). Eppure un freddo che sa anche stupire con la sua bellezza, Schneeglanzji (luccichio della neve al sole) e che dà vita a immagini fantastiche come Schneehaar (capelli di neve).”

Ci sono due vocaboli in lingua walser che oggi fanno paura e con cui dovremo imparare a convivere: l’aggettivo âbar (sgombro dalla neve) e il sostantivo Äberi (luogo senza neve).

Per i Walser, oltre alla paura delle valanghe, la neve portava bene: sövvil Schnia d Âustaga, sövvil Höi da Summer (tanta neve in primavera, tanto fieno in estate), ma anche allora si guardava preoccupati all’inverno che verrà wi ds Chorä lengssigi, chomi där Schnee heijä (come è alta la segale, così sarà alta la neve). Nevicherà oppure rimarrà la memoria di tempi lontani?

Il Valerio mi ricorda: “A noi non resta che decidere a chi credere, se a quel serissimo salecchiese che diceva che eis Jaar dr Schnee isch heijä g’si, da isch mu da in dem Chemi hinnudir mu magi nîdärz’luägä (Un anno la neve era tanto alta che si poteva guardare in giù in casa da dentro il camino!) oppure a quel mattacchione gressonaro che la raccontava così: äs hät g’schnut ûn g’schnut dass hein d Henne chûnnû d Sterne bîcke! (è nevicato così tanto che le galline sono riuscite a beccare le stelle!).”

Giuro, se a gennaio viene un metro di neve in piano, vi mando il saggio di Valerio Cantamessi da leggere la sera, prima di dormire e dopo le preghiere.

Natura

2. Felici ritorni: il gipeto e il grifone

Il gipeto e il grifone sono avvoltoi, come il condor delle Ande, non sono rapaci. Ricordate: “El condor pasa”. Per nutrirsi non uccidono le loro prede, non sono rapaci come l’aquila o il gufo reale, ma si nutrono di animali già morti.

Sono “spazzini del cielo”, anche se in modo diverso. Sono uccelli grandi, veri e propri “Bombardieri dell’aria tersa”, con un’apertura alare sui tre metri. Meravigliosi a vedersi.

Sulle Alpi erano scomparsi, ma ora sono tornati. Questo per due motivi: i progetti di reintroduzione (per il gipeto) e i cambiamenti climatici (per il grifone). Sulle Alpi sono presenti 57 coppie di gipeti (una di queste nel vicino Vallese con incursioni sui nostri monti).

Mi racconta l’amico Radames Bionda (lui fa un lavoro fortunato, è tecnico faunistico per le Aree Protette dell’Ossola): “Mentre per la maggior parte degli animali che vivono sulle Alpi l’inverno è la stagione più difficile, per il gipeto non è così. Questi uccelli sono infatti perfettamente adattati per sfruttare le condizioni ambientali (ed alimentari) offerte dalle Alpi in inverno.

A differenza dei grifoni, non necessitano di correnti ascensionali per volare senza fatica e sono in grado di sfruttare qualsiasi tipo di brezza.

Mentre i giovani continuano i loro vagabondaggi, gli adulti territoriali iniziano una nuova stagione riproduttiva.

Tra dicembre e gennaio avviene la deposizione delle due uova che verranno covate per circa due mesi e i pulcini nascono alla fine dell’inverno, quando la disponibilità di carcasse di camosci e stambecchi è massima.

Questa estate è stato avvistato anche un altro grande avvoltoio: il grifone. Il grifone è il classico avvoltoio con la testa ed il collo senza piume, con un’apertura alare paragonabile a quella del gipeto. Negli ultimi anni l’aumento delle colonie presenti nelle Prealpi francesi ha spinto un numero sempre maggiore di questi avvoltoi a passare l’estate sulle Alpi, dove sono presenti molti ungulati selvatici e grandi greggi di pecore.

Mentre il gipeto si nutre soprattutto di ossa e cartilagini, il grifone mangia la carne e i tessuti molli. Quando in montagna muore uno stambecco (o una pecora), prima arriva il grifone a ripulire “il grosso”, e poi il gipeto conclude l’opera iniziata. Entrambi giocano un ruolo fondamentale nel mantenere sano l’ecosistema alpino.”

È straordinario come in natura, come nella società degli uomini, tutto sia in relazione e ciascuno serve all’altro. Mia nonna Vittoria, contadina nata nel “zero” (classe 1900), quando un giorno andai a trovarla con un dito fasciato dopo che mi ero tagliato con la falce, mi disse (in dialetto e con sguardo severo): “Se ogni bestia facesse il suo verso, il mondo andrebbe meglio.”

Archeologia

3. Scoperto un insediamento neolitico a Naters in Vallese Naters, paesone oltre il Rodano dopo Briga, è conosciuto in Italia perché gemellato con Ornavasso. Il gemellaggio, che porta ogni cinque anni le comunità ad incontrarsi, si basa su una tradizione leggendaria (infondata!) di una presunta origine di Ornavasso da Naters.

Naters, paesone oltre il Rodano dopo Briga, è conosciuto in Italia perché gemellato con Ornavasso. Il gemellaggio, che porta ogni cinque anni le comunità ad incontrarsi, si basa su una tradizione leggendaria (infondata!) di una presunta origine di Ornavasso da Naters.

Il Vallese sta acquisendo negli ultimi decenni importanza archeologica nella storia europea per importanti ritrovamenti neolitici. Il Neolitico è riconosciuto come il periodo in cui gli uomini impararono ad addomesticare piante e animali (agricoltura e allevamento) per cui abbandonarono il nomadismo per gli insediamenti stabili. Agli inizi del 2020, nel corso di scavi per la costruzione di una casa per anziani a Naters, è stato scoperto un insediamento di contadini neolitici (III Millennio a.C.) con reperti ceramici decorati, strumenti di selce e di cristallo di rocca. L’insediamento (un’area di 2.500 mq), di cui rimangono pali allineati, focolai e fosse, verrà studiato dal servizio archeologico cantonale di Sion (la Svizzera ha investito per studi e pubblicazioni otto milioni di franchi!).

A Gamsen, lungo la valle che sale al valico del Sempione, è stato a lungo studiato e documentato un insediamento dell’Età del Bronzo, mentre nei pressi delle torbiere del Passo del Sempione sono stati rinvenuti in anni recenti reperti datati ad una presenza umana nel Mesolitico (VIII Milennio a.C.). E questo ci rimanda alla presenza umana all’alpe Veglia, ampiamente e solidamente documentata a Varzo.

L’immagine è il disegno ricostruttivo dell’insediamento protostorico di Gamsen Waldmatte (VI secolo a.C.). (A.Houhot e J. Charrance; da Prime impronte dell’uomo nella regione Sempione-Arbola Celid, 2007)

Letteratura

4. Sarà per Nino Chiovini il primo parco letterario del Piemonte

Nascerà sui monti della Val Grande il primo parco letterario del Piemonte. Qualcuno dirà: ci mancava anche questa!. Invece è una buona e bella notizia. Cos’è un parco letterario? È un territorio raccontato dalla letteratura e per questo rimane nel sentire collettivo, pensiamo ad un luogo e lo ricordiamo perché qualcuno ci ha scritto (pensate a “quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno”). L’iniziativa è del Parco Nazionale Val Grande, della Casa della Resistenza e della “Dante Alighieri” di Verbania. Meglio di così! Il parco letterario (in fondo una scusa per leggere e andare in montagna) sarà intitolato a Nino Chiovini (1923 – 1991). Perché a lui?

Verbanese, partigiano, uomo di alti e fermi ideali, svolse un ruolo fondamentale nella cultura del Verbano nella seconda metà del Novecento.

I motivi di questa intitolazione sono due.

Primo. Nino Chiovini contribuì da pioniere a documentare la storia della Resistenza nel Verbano. Il suo libro I giorni della semina 1966 ricostruì il Rastrellamento del giugno 1944. C’è scritto.

“Quando venni al mondo, il fascismo aveva da poco preso il potere in Italia. All’età giusta fui mandato a scuola e come tutti gli altri scolari feci parte ai diversi livelli delle organizzazioni giovanili fasciste: figlio della lupa, balilla, avanguardista. Per parecchi anni non ebbi problemi, nessuno mi disse niente che potesse dispiacere al regime dell’epoca, io non sapevo pensare al di là del fascismo. Poi, avevo 18 anni e c’era la guerra, sorsero i primi interrogativi, i primi dubbi, a scuola udii da uno stimato insegnante le prime parole ragionate contro il fascismo. Più tardi, nella prima fabbrica in cui lavorai ne udii altre più chiare, più vicine; poi i discorsi rabbiosi dei soldati di ritorno dai fronti. Infine mi riconobbi antifascista. Il terreno era pronto per la semina, cosicché dopo l’8 settembre 1943 fu naturale per me prendere con le armi la via della montagna dove mi trovai con altri giovani che avevano alle spalle esperienze analoghe o più traumatiche; e alcuni meno giovani che da anni lavoravano di aratro. Vent’anni dopo, e mi andavo chiedendo con ostinazione e senza amarezza perché fosse tutto qui il raccolto, avevo ancora nella mente il ricordo del più sconvolgente avvenimento che il Verbano abbia conosciuto da chissà quanto tempo, certo da secoli: il rastrellamento del giugno 1944.”

Secondo. Concluso il ciclo degli studi resistenziali, si dedicò alla narrazione della “civiltà rurale montana” (la definizione è sua) della Val Grande, quella “terra di mezzo” tra il Lago Maggiore e le Grandi Alpi. Scrisse una trilogia che rimane un riferimento saldo per gli studi: Cronache di terra lepontina ,1987 (la ricostruzione delle “guerre d’alpe” tra Cossogno e Malesco), A piedi nudi, 1988 (la storia della pastora Sofia Benzi, è il suo capolavoro!), Le ceneri della fatica, 1992 postumo (i contadini di montagna che diventano operai in fabbrica).

Scrisse una trilogia che rimane un riferimento saldo per gli studi: Cronache di terra lepontina ,1987 (la ricostruzione delle “guerre d’alpe” tra Cossogno e Malesco), A piedi nudi, 1988 (la storia della pastora Sofia Benzi, è il suo capolavoro!), Le ceneri della fatica, 1992 postumo (i contadini di montagna che diventano operai in fabbrica).

Conobbi Nino Chiovini tardi, parlammo tanto di monti e di alpeggi, pensammo ad un documentario da mandare al festival di Trento. La malattia lo impedì. Andai a trovarlo in ospedale per portargli un mio libro appena uscito. Non mi riconobbe. Lo accarezzai come un padre.

Foto: Archivio fam. Chiovini

Personaggi

5.Secondo D’Andrea (1929 – 2020)

Il villaggio walser di Salecchio (“Saley” in lingua walser) è sicuramente uno dei luoghi più interessanti e belli dell’Ossola perché propone al visitatore l’enigma di come su questa balconata al sole a 1500 m sia vissuta per sette secoli una piccola comunità walser (non più di cento persone). Renzo Mortarotti lo definì un “nido d’aquila”. Salecchio fu abbandonato come insediamento stabile alla fine degli anni ’60 del Novecento quando gli ultimi abitanti scesero a valle.

Ora vi regna il silenzio. Solo in estate il villaggio ritorna a vivere.

Salecchio superiore offre al visitatore attento l’articolazione insediativa del villaggio, l’architettura delle case e dei fienili in legno di larice, le belle sculture lignee di fattura nordica nell’Oratorio di San Giuseppe, l’antica segheria e il mulino. Salecchio inferiore evidenzia la scuola elementare “Virgilio”, le belle case di “zur Rufinu”, il piccolo cimitero con le croci gotiche, la chiesa di Santa Maria del XVII secolo, il forno per la cottura semestrale del pane.

Se andate un giorno di novembre a Salecchio, con i larici gialli e il silenzio, percepite la sconfitta storica di una civiltà.

Ne parlo perché nelle scorse settimane è morto Secondo D’Andrea. Fino a trentacinque anni (dal 1929 al 1964 quando “scese” a San Rocco di Premia) visse a Salecchio Superiore facendo il contadino di montagna. Andò poi a lavorare in Vallese, a Briga, come casaro. Il casaro (scuciòn del dialetto ossolano) è quello che trasforma il latte in burro e formaggi. Un sapere antico imparato da bambini e trasmesso per esperienza quotidiana. Un mestiere “da Walser”.

Lui era stato fortunato, altri prima di lui erano andati a fare i casari in Merica. Scrive un Giuseppe D’Andrea il 25 luglio 1903. “Carissimo fratello. Oggi ti voglio scriverti queste due righe di farvi sapre che vi saluto sto benissimo come spero anche di voi tutti. Dunque caro Fratello o sentito nella tua cara lettera che sei venuto libero di fare il soldato e io sono stato molto contento e io lavoro ancora sempre nella medesima piazza. … E pochi giorni fà è stato qui il agostino Della maddalena e la sua figlia ma io la figlia non o conosciuta era vestita da uomo, i cappelli la tagliati come i uomini. … Io faccio sempre formaggio dunque altro non so cosa dirti, di salutarti di vero cuore te e i genitori e le sorelle e tutti quelli che dimandano di me. Dunque vi auguro ancora a tutti una buona festa per mezzo agosto.”

Ho conosciuto Secondo D’Andrea alla fine degli anni ’90, mentre raccoglievo i racconti per il libro “I Walser del silenzio”. All’inizio fu diffidente, lunghi sguardi indagatori e parole poche.

Poi diventammo amici, un fiume di parole e memoria tanta.

Libri

6. Almanacco Storico Ossolano 2021

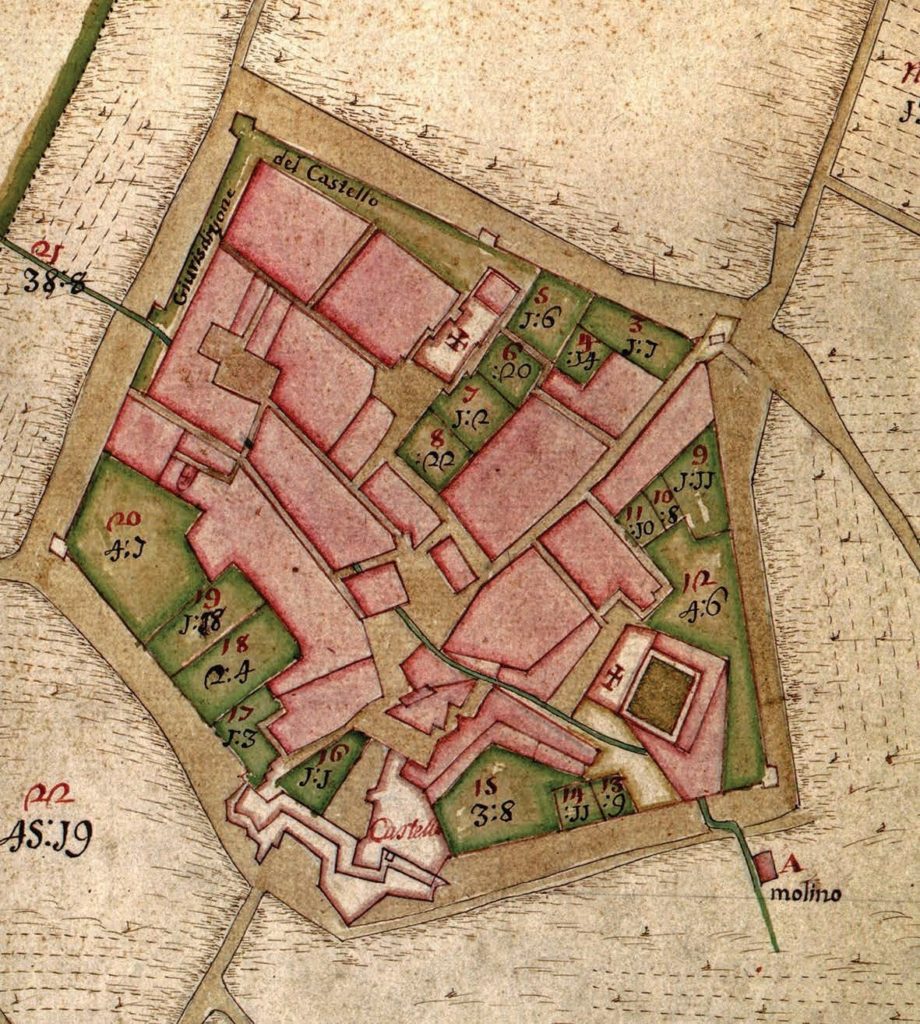

Le “mura” di una città non sono solo muri (anche se sono prima di tutto quelli!), ma sono simboli: di libertà, di indipendenza da poteri lontani, di autonomie comunitarie.

Le mura di Domodossola oggi non ci sono più, qualcuno dice per fortuna nel nome di nuove libertà, ma compiono 700 anni.

“Il 22 dicembre 1321 può simbolicamente, con la sentenza di Avignone, considerarsi la data nella quale le mura del borgo, erette dai Domesi contro la volontà del vescovo, venivano terminate. La sentenza ordinava la loro demolizione, che i Domesi si rifiutarono di compiere, con un gesto di libertà e di indipendenza, così come sotteso a tutta la vicenda della loro costruzione.”

Muri come atto di ribellione in cui i sassi diventano idee e diventano “mura”. Il processo intentato dal vescovo di Novara è raccontato in un rotolo: una vera “summa” di tutte le vicende della valle dal 1014 al 1321 racchiusa in tre pergamene composte da 55 membrane cucite tra loro (oltre ventiquattro metri).

Un manifesto della storia della città.

“Domo è nata come mercato, non come fortezza. Fino alle soglie del Trecento il giovane borgo e la sua sosta mercantile non sono ancora stati rinserrati da mura che li proteggano dagli assalti: non solo quello dei Vallesani nel 1301, memorabile per le distruzioni e il grande incendio. Nell’estate 1301 (o forse 1300) il vescovo di Sion, Bonifacio di Challant, cala dal Sempione nell’Ossola alla testa di un esercito di 14.000 uomini che danno fuoco al borgo di Domo, privo di mura, ma ormai oggetto di ambiziosi sogni di conquista, dopo che l’apertura della strada del Sempione (fine del XII secolo) l’ha trasformato in un fervido centro commerciale.”

Rubo queste righe dall’Almanacco Storico Ossolano 2021 (Grossi, Domodossola) che si apre con questa memoria. Poi c’è altro: diciannove autori che raccontano storie e memorie di una valle.

Quest’anno il focus è sulla Valle Antrona, con molti contributi innovativi: storie d’amore e di dolore, di lavoro e di Resistenza.

Ne parleremo il prossimo anno. Per ora, buone letture!

Libri

7. Migrantes: gente che va, gente che viene

Nel 2006 gli italiani residenti all’estero erano 3.106. 251, nel 2020 quasi 5,5 milioni con un incremento del 76 %. Nel Verbano Cusio Ossola erano 12.333 nel 2006 (su 161.580 ab.) e sono 18.489 nel 2020 (su 157.455 ab.).

Molti di questi sono i nostri giovani. La fonte è certa: l’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero). Dal 2002 al 2018 tuttavia il saldo migratorio è sempre positivo: c’è più gente che arriva di quanto ne parta. Trovo questi dati sul “Rapporto Italiani nel Mondo 2020” della Fondazione Migrantes, organismo della CEI (Conferenza Episcopale Italia, la Chiesa in Italia).

Nel rapporto (quasi 600 pagine), undici pagine sono dedicate al Verbano Cusio Ossola.

L’amico scrittore vigezzino Benito Mazzi scrive una sintesi della storia dell’emigrazione della nostra gente. So che il lavoro gli è costato molta fatica, perché è la prima volta che si tenta l’impresa. Esiste una messe cospicua di studi specialistici (la fortunata emigrazione di Vigezzo, i peltrai di Campello Monti, la Valigia di cartone di Cossogno, i “Compagni di Sant’Antonio” da Antigorio alle città italiane nel XVI – XVII secolo, la Merica di tante lettere, gli ossolani a Buenos Aires, …), ma mancava una visione generale.

Il libro (TAU Editrice 2020) costa poco: venti euro ed ha una preziosa sintesi allegata e tante tabelle sicure per chi vuole capire.

I nostri politici (soprattutto quelli locali) dovrebbero leggerlo, ma dubito che lo faranno.

Scrive Benito Mazzi: “Concludendo, anche nel VCO, come in tutt’Italia l’emigrazione ha sempre avuto i suoi aspetti negativi (morti, spopolamento della montagna, abbandoni familiari), di gran lunga inferiori però a quelli positivi, che un novarese doc, da sempre conoscitore di queste terre quale l’allora Ministro dell’Interno, Oscar Luigi Scalfaro, sintetizzò nella prefazione al volume Problematiche dei flussi migratori in Provincia di Novara, 1984: “La migrazione è fonte di mille e mille rapporti umani: dal sorgere di nuove famiglie, ai legami di amicizia, di lavoro di affari: un enorme patrimonio umano che quanto più aumenta, quanto più è e sarà capace di sommare ciò che di positivo c’è nella civiltà dei popoli, tanto più sarà valido per un apporto vero alla pace tra le nazioni, tanto più metterà insieme gli uomini di terre e di civiltà e di storia diverse, a lavorare per costruire la pace”.

Quel ministro democristiano diventò poi Presidente della Repubblica.

Migrantes: gente che va e gente che viene.

Tutti hanno una vita da vivere e una storia da raccontare. Allego un’immagine iconica dei nostri migrantes. Parigi, 1905: i sette fratelli Piffero di Dissimo (Val Vigezzo) sono emigrati in Francia, la madre ha lasciato le Alpi per andarli a trovare. Foto di posa, ma manca un ottavo fratello emigrato in Merica. (Fonte RIM 2020, arch. D. Guerra)

Montagna

8. Cicogna ultima Thule

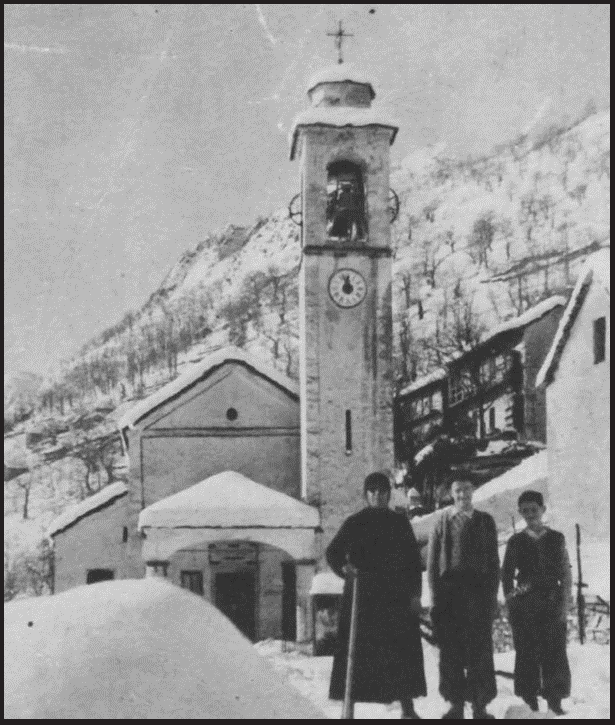

Cicogna è un pugno di case ai piedi di un monte. Qui finisce la civiltà degli uomini e inizia la civiltà della natura. Qui termina la strada asfaltata da Rovegro e la strada medioevale che saliva da Cossogno.

Alle spalle il silenzio della Val Grande, i boschi infiniti, i dirupi selvaggi, l’aquila e i camosci.

Cicogna “è” la Val Grande. A Cicogna il vecchio Circolo ARCI “Felice Cavallotti” è memore di antiche passioni socialiste e insoddisfatti bisogni di giustizia (anche fra le montagne gli emigranti di ritorno portarono i sogni di un mondo nuovo!). La “Thule” nel mito è la fine del mondo, una terra di fuoco e di ghiacci dove il sole non tramonta mai (l’Islanda secondo alcuni studi!). Un luogo dove tutto è possibile.

Cicogna fu insediata come corte maggengale nel XII secolo dalle comunità di Cossogno, Unchio e Ungiasca e divenne un centro permanente solo più tardi, tra XV e XVI secolo. I dintorni di Cicogna erano tutti terrazzati e coltivati a segale, fagioli e, dalla fine del XVIII secolo, patate, ma la risorsa principale era l’allevamento bovino che avveniva con la transumanza annuale nei corti e negli alpeggi della Val Pogallo e a Belmello (la restante bassa Val Grande era occupata dalle famiglie di Rovegro e Cossogno).

Il paese si svuotava dalla primavera all’autunno: gli uomini emigranti come muratori in Svizzera e Francia, le donne ai corti e agli alpeggi in Pogallo. L’inverno era il tempo della socialità (ancora alla fine degli anni ’40 del Novecento c’erano cinque osterie), dello spalar neve (è rimasta nella memoria la grande nevicata del 1888 quando si usciva all’altezza dei tetti per andare alle stalle), dei lavori artigianali (la produzione di ceste e gerle intrecciando bacchette di nocciolo).

Le feste principali erano due: quella della Madonna del Caravaggio a cui è dedicata la chiesa parrocchiale e di San Giulio, patrono dei muratori.

Durante il rastrellamento del giugno 1944 Cicogna subì un colpo durissimo: vennero incendiate 78 case compresa la canonica e l’archivio parrocchiale. Gli edifici furono in larga parte prontamente ricostruiti nel dopoguerra, ma quello che non riuscì ai cannoni tedeschi, lo fece il boom economico degli anni ’60 che provocò l’abbandono e lo svuotamento del paese.

La storia di Cicogna è tutta qui.

È la storia di una comunità che ha protratto per secoli la propria esistenza avvicendando le generazioni in un confronto duro e difficile con la montagna.

È anche la storia di figure singolari il cui ricordo costella la memoria collettiva di queste genti.

È soprattutto la storia delle sue donne: bellissime, secondo il giudizio unanime dei primi esploratori di queste montagne (A Cicogna non ve ne sono di brutte. È l’affermazione lapidaria di un alpinista del secolo scorso).

Una per tutte. È l’avventura umana di quella Sofia Benzi (… plebea regina vissuta di lavoro, di dedizione, di devozione, e fino alla morte povera d’affetti, di gioie, di fortuna.) che, nata nel 1875, trovò la morte a 72 anni raccogliendo erba selvatica sui dirupi sopra il corte di Tregugn in Val Pogallo.

L’amico Fabio Copiatti ha scritto un libro su questi luoghi “Cicogna ultima Thule – In cammino dal Lago Maggiore alla Val Grande” (MonteRosa Edizioni, 2020).

È il racconto di un cammino nella storia dei nostri monti.

Libri

9. Storie e memorie del Verbano: L’Elicottero nella Clessidra

I monti sul confine con la Svizzera, in Ossola e nel Verbano, furono per secoli “terra di contrabbandieri”. Intere comunità (“Solo il parroco non lo fa” dice un proverbio) ne furono protagoniste. I primi contrabbandieri conosciuti furono tuttavia svizzeri: 44 donne della Valle Onsernone furono fermate nel 1757 mentre contrabbandavano in Italia 10.000 cappelli di paglia.

Il contrabbando nasce quando Napoleone istituisce le dogane e si conclude negli anni ’60 del Novecento. Finisce “quel” contrabbando: il contrabbando romantico degli “spalloni”, dettato dal bisogno e segnato dalla fatica.

“In dentro”: riso, insaccati, pelli, copertoni di bicicletta e ogni mercanzia che il mercato svizzero richiedesse.

“In fuori”: tabacco, caffè, zucchero, saccarina, sale, cioccolato. Sono anche gli anni dei finanzieri che devono reprimere il contrabbando, i “canarini” che convivono con i contrabbandieri, dividendone rischi e fatiche. E morendo sotto le valanghe come i tre finanzieri travolti da una slavina nel 1941 alla Gana Rossa sul Monte Ziccher in Val Vigezzo (alle ricerche parteciparono anche i contrabbandieri).

Durante la Resistenza, i contrabbandieri aiutarono i partigiani e divennero “passatori”, guidando in Svizzera perseguitati politici e razziali.

Poi, con gli anni ’60 e ’70 del Novecento, verranno le bande organizzate e l’illegalità criminale (il flusso di sigarette per il “porto di Viggiona” sul Lago Maggiore). Ma questa è un’altra storia.

Una memoria di quell’epoca è contenuta nel libro di due amici, Carlo Bava e Paolo Tosi (L’Elicottero nella Clessidra, Gabarè, 2020).

È una raccolta di storie e di memorie del Verbano, dalla seconda guerra mondiale agli anni ’70 del Novecento. Dal ricordo della “remuliva”, la domenica delle palme, ai falò, simbolo di feste e tradizioni popolari.

L’amarcord vissuto di una socialità che non c’è più, cancellata dalla deindustrializzazione e dalla globalizzazione.

Il libro si trova alla Libreria Spalavera di Pallanza. Il ricavato sarà devoluto a progetti di solidarietà internazionale: garanti sono Padre Kizito (Kenya e Zambia), don Renato Sacco ed Emergency (centro di maternità di Anabah in Panshir).