Paolo Crosa Lenz Lepontica 37 Gennaio 2024

Sommario

1. Il muro di Arvenolo… e quello di Ornavasso

2. Byembini e baiorda

3. Rèpit: i santuari del respiro

4. “Voluttà di lotta, timida forza”

5. Stockalper: una storia europea

6. Il “sapore” della montagna

7. La Rinascente e la montagna

Archeologia

1. Il muro di Arvenolo… e quello di Ornavasso

Ad Arvenolo, in Valle Antigorio, si erge imponente e misterioso il “Muro del Diavolo” della tradizione popolare. È una costruzione megalitica di sostegno ad una inusuale forma di terrazzamento edificata in epoca molto antica. Blocchi ciclopici furono staccati dalle rocce del pendio sovrastante con la tecnica dei cunei di legno e sovrapposti con un immane lavoro. Narra una leggenda che il muro sia la spalletta di un ponte costruito dal Diavolo attraverso la valle per distruggere l’abitato di Cravegna, ma l’intervento di San Martino sconfisse Satana e salvò il villaggio. Gli archeologi ipotizzano invece un suo uso come luogo di culto protostorico, suffragati in questo dal rinvenimento nel terreno antistante di reperti che testimoniano una presenza umana risalente alla fine dell’età del ferro (I millennio a.C.). La struttura megalitica (delle “grandi pietre”) è lunga 20 metri, alta 6.30 m e larga 13 m. Le pietre orizzontali più grandi pesano più di dieci tonnellate. Un portale, retto da un blocco di tre metri si apre sul fronte principale e permette di ipotizzare un antico luogo di culto a divinità precristiane. Nei dintorni vi sono massi cupellati e tombe antiche sono state trovate al Molinetto di Crodo, a Cravegna e a Mozzio. Il “muro” di Arvenolo è conosciuto e documentato da tempo in archeologia. Recentemente è stato individuato sui monti di Ornavasso un altro “muro” che richiamerebbe a quello di Arvenolo.

Ad Arvenolo, in Valle Antigorio, si erge imponente e misterioso il “Muro del Diavolo” della tradizione popolare. È una costruzione megalitica di sostegno ad una inusuale forma di terrazzamento edificata in epoca molto antica. Blocchi ciclopici furono staccati dalle rocce del pendio sovrastante con la tecnica dei cunei di legno e sovrapposti con un immane lavoro. Narra una leggenda che il muro sia la spalletta di un ponte costruito dal Diavolo attraverso la valle per distruggere l’abitato di Cravegna, ma l’intervento di San Martino sconfisse Satana e salvò il villaggio. Gli archeologi ipotizzano invece un suo uso come luogo di culto protostorico, suffragati in questo dal rinvenimento nel terreno antistante di reperti che testimoniano una presenza umana risalente alla fine dell’età del ferro (I millennio a.C.). La struttura megalitica (delle “grandi pietre”) è lunga 20 metri, alta 6.30 m e larga 13 m. Le pietre orizzontali più grandi pesano più di dieci tonnellate. Un portale, retto da un blocco di tre metri si apre sul fronte principale e permette di ipotizzare un antico luogo di culto a divinità precristiane. Nei dintorni vi sono massi cupellati e tombe antiche sono state trovate al Molinetto di Crodo, a Cravegna e a Mozzio. Il “muro” di Arvenolo è conosciuto e documentato da tempo in archeologia. Recentemente è stato individuato sui monti di Ornavasso un altro “muro” che richiamerebbe a quello di Arvenolo.  Si trova nei pressi dell’alpe Farramboda, a 500 m di quota con sguardo verso la bassa valle del Toce. In assenza di un rilevamento scientifico e di studi, rimane l’ipotesi di un antico luogo di culto nei pressi delle necropoli di Pedemonte di Gravellona Toce, di San Bernardo e In Persona a Ornavasso che documentano la presenza di comunità stabili e organizzate tra civiltà leponzia e prima romanizzazione. Da qualche parte quella gente doveva pure andare a pregare! Un sfida per i giovani ricercatori.

Si trova nei pressi dell’alpe Farramboda, a 500 m di quota con sguardo verso la bassa valle del Toce. In assenza di un rilevamento scientifico e di studi, rimane l’ipotesi di un antico luogo di culto nei pressi delle necropoli di Pedemonte di Gravellona Toce, di San Bernardo e In Persona a Ornavasso che documentano la presenza di comunità stabili e organizzate tra civiltà leponzia e prima romanizzazione. Da qualche parte quella gente doveva pure andare a pregare! Un sfida per i giovani ricercatori.

Il “muro” di Arvenolo (in alto) e quello imboscato di Ornavasso (a dx).

Una parola al mese

2. Byembini e baiorda

In inverno, quando eravamo bambini, aspettavamo con ansia Byembini, i fiocchi gelati del nevischio fine. Scendevano radi dal cielo bigio e si scioglievano al suolo. Di sicuro portavano freddo, ma non era detto che portassero neve. Potevano scomparire e noi tornavamo tristi alle nostre cose nelle nostre case. Se invece i Byembini diventavano neve era una gioia, perché sarebbe stata neve buona, a fiocchi fitti e piccoli che in poco tempo avrebbero fatto spessore ed era tempo di slitta e, più grandi, di sci sui prati attorno al paese. Byembini è parola walser, anche nei dialetti romanzi c’è un vocabolo simile: è baiorda, da cui il verbo baiordare con il significato di vorticare solitario e silenzioso. Byembini e baiorda sono parole da inverno crudo, quando per i contadini di montagna era tempo di hirmi, il riposo, la quiete (da cui il toponimo dell’alpe Butaherme o Bodahirmi, il piano del riposo). Non per noi bambini, perché il freddo ci portava a bagnare le strade per poi scivolare sul ghiaccio con schlittschi o sléce, lo slittino che i nonni facevano di legno con i pattini di ferro.

In inverno, quando eravamo bambini, aspettavamo con ansia Byembini, i fiocchi gelati del nevischio fine. Scendevano radi dal cielo bigio e si scioglievano al suolo. Di sicuro portavano freddo, ma non era detto che portassero neve. Potevano scomparire e noi tornavamo tristi alle nostre cose nelle nostre case. Se invece i Byembini diventavano neve era una gioia, perché sarebbe stata neve buona, a fiocchi fitti e piccoli che in poco tempo avrebbero fatto spessore ed era tempo di slitta e, più grandi, di sci sui prati attorno al paese. Byembini è parola walser, anche nei dialetti romanzi c’è un vocabolo simile: è baiorda, da cui il verbo baiordare con il significato di vorticare solitario e silenzioso. Byembini e baiorda sono parole da inverno crudo, quando per i contadini di montagna era tempo di hirmi, il riposo, la quiete (da cui il toponimo dell’alpe Butaherme o Bodahirmi, il piano del riposo). Non per noi bambini, perché il freddo ci portava a bagnare le strade per poi scivolare sul ghiaccio con schlittschi o sléce, lo slittino che i nonni facevano di legno con i pattini di ferro. Anche il campée (la guardia campestre; non c’era la polizia municipale) chiudeva gli occhi e lasciava fare. Alla fine dell’inverno, finito il tempo della baiorda e dello sléce, la neve si trasformava in schnats (neve bagnata), una poltiglia grigiastra che non era più neve e non ancora acqua, ci bagnava le scarpe ed era foriera di sgridate. Anche se da sud veniva neve, era quella ingannevole (nelle alte valli la chiamavano “neve di maggio”) perché i larghi fiocchi si scioglievano al suolo, una magia effimera. Dai tetti scendeva schiri, un filo d’acqua che chiamava il tempo di pensare ad altri giochi.

Anche il campée (la guardia campestre; non c’era la polizia municipale) chiudeva gli occhi e lasciava fare. Alla fine dell’inverno, finito il tempo della baiorda e dello sléce, la neve si trasformava in schnats (neve bagnata), una poltiglia grigiastra che non era più neve e non ancora acqua, ci bagnava le scarpe ed era foriera di sgridate. Anche se da sud veniva neve, era quella ingannevole (nelle alte valli la chiamavano “neve di maggio”) perché i larghi fiocchi si scioglievano al suolo, una magia effimera. Dai tetti scendeva schiri, un filo d’acqua che chiamava il tempo di pensare ad altri giochi.

Antropologia

3. Rèpit: i santuari del respiro

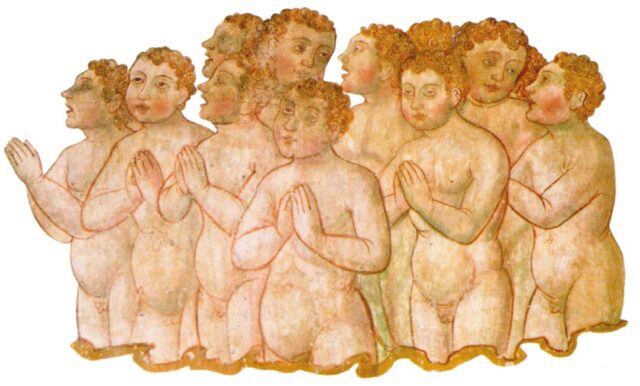

Mi ha sempre affascinato nella teologia cristiana il limbo: un luogo dove non sei santo e neanche peccatore, come la palude nella rivoluzione francese. Nell’antropologia alpina il limbo era il luogo dove venivano condannati i bambini morti appena nati e quindi privi di battesimo. Peccatori che non avevano ancora avuto la possibilità di peccare. Per questo la compassione degli uomini di montagna pensò ai santuari a répit: chiese o oratori dove, dopo una processione e un rito definito, i bambini morti tornavano per un attimo a respirare e ricevere il battesimo per poi tornare morti. Era il respiro di un attimo, il rito del “ritorno alla vita” o “doppia morte”. Nella mia terra, la Val d’Ossola, ci sono cinque di questi luoghi che oggi sono persi nella memoria: la Madonna della Neve a Borca di Macugnaga, il santuario della Guardia e del Boden a Ornavasso, il San Maurizio e il santuario di Re in Val Vigezzo. Nel 2009 una cara amica, Fiorella Mattioli Carcano di Orta S. Giulio, ha scritto un libro affascinante e oggi introvabile su questi temi (“Santuari a répit”, Priuli & Verlucca, 2009). Scrive Fiorella: “A queste creature non era concessa neppure la sepoltura in terra consacrata; interrate in luoghi incolti, lungo i fiumi, fra le rocce dei monti, il loro spirito – secondo le leggende – vagava in cerca di pace e tornava a tormentare i viventi. Il desiderio di dare ai propri figli la salvezza dell’anima è all’origine del rito e dei santuari del «ritorno alla vita».

Mi ha sempre affascinato nella teologia cristiana il limbo: un luogo dove non sei santo e neanche peccatore, come la palude nella rivoluzione francese. Nell’antropologia alpina il limbo era il luogo dove venivano condannati i bambini morti appena nati e quindi privi di battesimo. Peccatori che non avevano ancora avuto la possibilità di peccare. Per questo la compassione degli uomini di montagna pensò ai santuari a répit: chiese o oratori dove, dopo una processione e un rito definito, i bambini morti tornavano per un attimo a respirare e ricevere il battesimo per poi tornare morti. Era il respiro di un attimo, il rito del “ritorno alla vita” o “doppia morte”. Nella mia terra, la Val d’Ossola, ci sono cinque di questi luoghi che oggi sono persi nella memoria: la Madonna della Neve a Borca di Macugnaga, il santuario della Guardia e del Boden a Ornavasso, il San Maurizio e il santuario di Re in Val Vigezzo. Nel 2009 una cara amica, Fiorella Mattioli Carcano di Orta S. Giulio, ha scritto un libro affascinante e oggi introvabile su questi temi (“Santuari a répit”, Priuli & Verlucca, 2009). Scrive Fiorella: “A queste creature non era concessa neppure la sepoltura in terra consacrata; interrate in luoghi incolti, lungo i fiumi, fra le rocce dei monti, il loro spirito – secondo le leggende – vagava in cerca di pace e tornava a tormentare i viventi. Il desiderio di dare ai propri figli la salvezza dell’anima è all’origine del rito e dei santuari del «ritorno alla vita». Davanti alla santa immagine che abitava il luogo, si posava – con infinita speranza – il piccolo morto e – fra preghiere e promesse – si imploravano i celesti protettori perché ottenessero da Dio un miracolo di tenerezza, che attuasse il rovesciamento della situazione, permettendo al bambino di tornare in vita, soltanto il tempo di un respiro”. Tranquilli, non è più così. I bambini nascono vivi e, nel 2020, la Chiesa ha abolito il limbo (dopo duemila anni non c’è più): il decreto è giustificato in un documento di 41 pagine intitolato «La speranza di salvezza per i bimbi che muoiono senza essere battezzati». Amen.

Davanti alla santa immagine che abitava il luogo, si posava – con infinita speranza – il piccolo morto e – fra preghiere e promesse – si imploravano i celesti protettori perché ottenessero da Dio un miracolo di tenerezza, che attuasse il rovesciamento della situazione, permettendo al bambino di tornare in vita, soltanto il tempo di un respiro”. Tranquilli, non è più così. I bambini nascono vivi e, nel 2020, la Chiesa ha abolito il limbo (dopo duemila anni non c’è più): il decreto è giustificato in un documento di 41 pagine intitolato «La speranza di salvezza per i bimbi che muoiono senza essere battezzati». Amen.

In alto Il santuario “della Guardia” di Ornavasso, uno dei luoghi deputati al “ritorno alla vita” (ph Marco Comoli).

A Dx Particolare dell’affresco di Francesco Cagnola raffigurante i bambini nel limbo, chiesa della S.S. Trinità di Momo (NO), primo ventennio del Cinquecento. (da: F. Mattioli Carcano “Santuari à répit”, Priuli & Verlucca, 2009)

Letteratura

4. “Voluttà di lotta, timida forza”

È bene iniziare l’anno con una poesia. Una poesia di rispetto dedicata ad un animale selvatico, simbolo di libertà e della natura alpina. L’ha scritto Remigio Biancossi (ne ho già parlato, prete mandato “in castigo” in una remota valle alpina e poeta per necessità). La sua lingua è semplice e lineare, ma il suo cuore è grande. È tratta dal libro Canti della Val d’Ossola, 1974. È dedicata al camoscio, simbolo di una libertà e dignità conquistata e difesa ogni giorno rispetto a due nemici: gli accidenti climatici e i bracconieri. Una “voluttà di lotta” per amare e qualche idea buona da tenere salda con “timida forza”. Anche noi come i camosci.

È bene iniziare l’anno con una poesia. Una poesia di rispetto dedicata ad un animale selvatico, simbolo di libertà e della natura alpina. L’ha scritto Remigio Biancossi (ne ho già parlato, prete mandato “in castigo” in una remota valle alpina e poeta per necessità). La sua lingua è semplice e lineare, ma il suo cuore è grande. È tratta dal libro Canti della Val d’Ossola, 1974. È dedicata al camoscio, simbolo di una libertà e dignità conquistata e difesa ogni giorno rispetto a due nemici: gli accidenti climatici e i bracconieri. Una “voluttà di lotta” per amare e qualche idea buona da tenere salda con “timida forza”. Anche noi come i camosci.

“Salve camoscio! superba visione

di libertà tra l’urlo del nevischio;

l’amore geloso ti fa incrociare

corna furenti.

Non porti zacchere sul corpo sciolto;

e appena il fiuto pericolo annunzia

accorto fischi tra sassi, sparendo

rapido in corsa.

L’aquila torva, l’immane valanga,

il bracconiere, il freddo che arruvida

petraia e pini in disperata morsa

cercan tua fine.

Eppure in corsa tu sai aspettare

Il camoscino impaurito da spari

E lo conduci finché tu lo senti

Salvo da morte.

Re del ghiacciaio, re della boscaglia,

agile bovide emani dagli occhi

pace insidiata, voluttà di lotta,

timida forza.”

Storia

5. Stockalper: una storia europea

Kaspar Jodok von Stockalper (1609 – 1691) nacque e morì a Briga, ai piedi svizzeri del passo del Sempione. La Svizzera non ha il mare e quindi non ha il sale. Per questo, ieri come oggi, il Sempione è il “porto” della Svizzera. Quattrocento anni fa il giovane Gaspare aveva capito questo e altre due cose: la necessità di relazioni ecumeniche e la conoscenza delle lingue: ne parlava cinque (altovallessano, italiano, tedesco, francese e latino). Uno così non lo fai su con giochi di parole. L’amico Enrico Rizzi, scoprendo inediti documenti relativi al dominio spagnolo sul milanese dell’epoca, ne ha ricostruito la vicenda personale e politica inquadrandola nell’Europa del XVII secolo. Una storia inedita e affascinante, per alcuni versi sconosciuta agli accorti storici svizzeri. Mi racconta Enrico Rizzi: “La sua è la straordinaria parabola di un giovane intraprendente notaio vallesano che diventa uno dei più ricchi commercianti d’Europa, precursore nel ‘600 del moderno capitalismo mercantile. Uomo di stato, impresario dei trasporti e “fermiere” del sale, mecenate e costruttore di castelli, di torri e di chiese, tiene in scacco due re (di Francia e di Spagna) concedendo e negando il passaggio della via del Sempione, che con lui si afferma come uno dei principali itinerari del traffico continentale.

Kaspar Jodok von Stockalper (1609 – 1691) nacque e morì a Briga, ai piedi svizzeri del passo del Sempione. La Svizzera non ha il mare e quindi non ha il sale. Per questo, ieri come oggi, il Sempione è il “porto” della Svizzera. Quattrocento anni fa il giovane Gaspare aveva capito questo e altre due cose: la necessità di relazioni ecumeniche e la conoscenza delle lingue: ne parlava cinque (altovallessano, italiano, tedesco, francese e latino). Uno così non lo fai su con giochi di parole. L’amico Enrico Rizzi, scoprendo inediti documenti relativi al dominio spagnolo sul milanese dell’epoca, ne ha ricostruito la vicenda personale e politica inquadrandola nell’Europa del XVII secolo. Una storia inedita e affascinante, per alcuni versi sconosciuta agli accorti storici svizzeri. Mi racconta Enrico Rizzi: “La sua è la straordinaria parabola di un giovane intraprendente notaio vallesano che diventa uno dei più ricchi commercianti d’Europa, precursore nel ‘600 del moderno capitalismo mercantile. Uomo di stato, impresario dei trasporti e “fermiere” del sale, mecenate e costruttore di castelli, di torri e di chiese, tiene in scacco due re (di Francia e di Spagna) concedendo e negando il passaggio della via del Sempione, che con lui si afferma come uno dei principali itinerari del traffico continentale.  Ma quando il suo patrimonio raggiunge livelli leggendari (in capi di bestiame paragonabile a una colonna di bovine lunga dal Sempione a Genova), una congiura lo costringe alla fuga dal Vallese e all’esilio a Domodossola. Infine il ritorno, da “re del Sempione”. Un recente libro (“Stockalper e il Sempione, una storia europea” Grossi, Domodossola, 2023) racconta questo Seicento inedito nel cuore delle Alpi e dell’Europa. Il ricco apparato di fotografie e soprattutto di immagini d’epoca ne fanno un libro “per guardare” un mondo alpino di quattro secoli fa.

Ma quando il suo patrimonio raggiunge livelli leggendari (in capi di bestiame paragonabile a una colonna di bovine lunga dal Sempione a Genova), una congiura lo costringe alla fuga dal Vallese e all’esilio a Domodossola. Infine il ritorno, da “re del Sempione”. Un recente libro (“Stockalper e il Sempione, una storia europea” Grossi, Domodossola, 2023) racconta questo Seicento inedito nel cuore delle Alpi e dell’Europa. Il ricco apparato di fotografie e soprattutto di immagini d’epoca ne fanno un libro “per guardare” un mondo alpino di quattro secoli fa.

In alto L’Alte Spittel, ospizio costruito da Stockalper sul passo del Sempione. (da. “Stockalper e il Sempione, una storia europea” Grossi, Domodossola, 2023, ph Ludovica Rizzi)

Arte

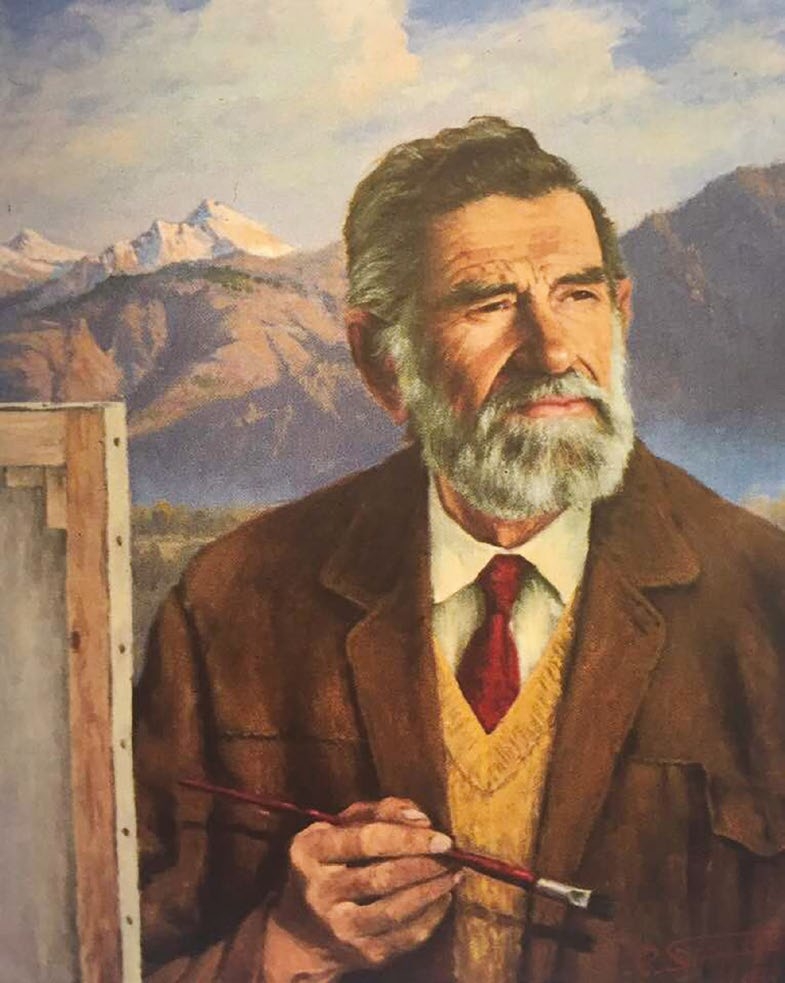

6. Il “sapore” della montagna

Rino Stringara di Villadossola (1928 – 1993) fu pittore incantato dalla potenza e dalla bellezza delle Alpi. L’amico Giuseppe Possa, raffinato critico d’arte e affezionato collaboratore de “Il Rosa”, mi invita a ricordarlo a trent’anni dalla scomparsa. Maestro del plein air e allievo di Carlo Bossone, trovò nel Monte Rosa da Macugnaga fonte di ispirazione. Mi racconta Giuseppe Possa: “Quel suo calarsi e immergersi nelle bellezze alpine deve essere inteso pure come riflessione sulla necessità e l’urgenza di conservare, dal degrado, l’ambiente circostante, così come gli spazi e le opere antiche dell’uomo. Il vivo contatto con la natura ha sempre suscitato nel suo animo sensazioni profonde, che si riflettono nei quadri, attraverso la delicata armonia delle masse, l’ariosità atmosferica, la suggestiva trasparenza della luce. Le tele di Stringara, con cieli limpidi o solcati da nubi minacciose, con cime innevate o sfiorate dal sole, aspirano al maestoso, al solenne, in un gioco di vertiginosa spazialità. Riscoperta della tradizione, dunque, guidata da un concetto classico, ma senza retorica: tant’è che il fascino dei suoi lavori risiede, oltre che nella riproduzione “monumentale” delle montagne, nella raffigurazione commossa e partecipata del mondo contadino, umile e discreto.”

Rino Stringara di Villadossola (1928 – 1993) fu pittore incantato dalla potenza e dalla bellezza delle Alpi. L’amico Giuseppe Possa, raffinato critico d’arte e affezionato collaboratore de “Il Rosa”, mi invita a ricordarlo a trent’anni dalla scomparsa. Maestro del plein air e allievo di Carlo Bossone, trovò nel Monte Rosa da Macugnaga fonte di ispirazione. Mi racconta Giuseppe Possa: “Quel suo calarsi e immergersi nelle bellezze alpine deve essere inteso pure come riflessione sulla necessità e l’urgenza di conservare, dal degrado, l’ambiente circostante, così come gli spazi e le opere antiche dell’uomo. Il vivo contatto con la natura ha sempre suscitato nel suo animo sensazioni profonde, che si riflettono nei quadri, attraverso la delicata armonia delle masse, l’ariosità atmosferica, la suggestiva trasparenza della luce. Le tele di Stringara, con cieli limpidi o solcati da nubi minacciose, con cime innevate o sfiorate dal sole, aspirano al maestoso, al solenne, in un gioco di vertiginosa spazialità. Riscoperta della tradizione, dunque, guidata da un concetto classico, ma senza retorica: tant’è che il fascino dei suoi lavori risiede, oltre che nella riproduzione “monumentale” delle montagne, nella raffigurazione commossa e partecipata del mondo contadino, umile e discreto.”  Fu fondatore, con il pittore Alessandro Giozza, del GAO (Gruppo Artisti Ossolani) per favorire la crescita di giovani pittori nelle valli di montagna. L’arte come promozione sociale. Nel 2007 un corposo volume (“Rino Stringara”, Grossi, Domodossola, 240 pp.) raccontò il suo percorso artistico con la riproduzione di 200 quadri. Fu membro del GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna), accademia artistica del Club Alpino Italiano, e il suo nome è ricordato a Chiesa Vecchia di Macugnaga nella lapide a ricordo dei soci GISM “andati avanti”.

Fu fondatore, con il pittore Alessandro Giozza, del GAO (Gruppo Artisti Ossolani) per favorire la crescita di giovani pittori nelle valli di montagna. L’arte come promozione sociale. Nel 2007 un corposo volume (“Rino Stringara”, Grossi, Domodossola, 240 pp.) raccontò il suo percorso artistico con la riproduzione di 200 quadri. Fu membro del GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna), accademia artistica del Club Alpino Italiano, e il suo nome è ricordato a Chiesa Vecchia di Macugnaga nella lapide a ricordo dei soci GISM “andati avanti”.

Pensieri corsari

7. La Rinascente e la montagna

Ero a Palermo ai primi di dicembre. Alle sette di sera aspettavo il bus per l’aeroporto davanti alla Rinascente, famosa in città per le sue vetrine natalizie che tutti i palermitani aspettano. In una c’erano due soldati borbonici di plastica, alti e con la livrea dorata, gli schinieri e il bastone del comando, che curavano i panettoni. In un’altra c’era la montagna, senza soldati di guardia. Era una cascata di polistirolo bianco con al centro una funivia di due metri che portava in su e in giù i seggiolini con sedute le statuine; era fatta bene perché i seggiolini dondolavano al passaggio sui rulli. Poi c’erano gli alberghi, con i tetti spioventi coperti di neve e i gerani alle finestre. Ecco nell’immaginario collettivo degli italiani cos’è la montagna: seggiovie e alberghi. Ho pensato: sono queste le Alpi di oggi e di domani, una fotocopia bianca della città, un luna park montano? In effetti, se salite in seggiovia con gli sci ai piedi, dall’altoparlante potete ascoltare il giornale radio, le trasmissioni sceme o la disco music. A seconda di come si è alzato quel mattino il tecnico manovratore. Ho pensato alle “mie” montagne, quelle della neve che scricchiola sotto gli sci da alpinismo o gli scarponi, al fascino del bosco invernale anche senza neve, al camminare solo o con gli amici, agli alpeggi silenziosi che la prossima estate torneranno vivi. Ho pensato alla Valgrande e ai suoi valori: il silenzio e il buio assoluto. In quel momento ho amato le “mie” montagne e, in fondo, il teatrino della Rinascente mi ha fatto un po’ di tristezza.

Ero a Palermo ai primi di dicembre. Alle sette di sera aspettavo il bus per l’aeroporto davanti alla Rinascente, famosa in città per le sue vetrine natalizie che tutti i palermitani aspettano. In una c’erano due soldati borbonici di plastica, alti e con la livrea dorata, gli schinieri e il bastone del comando, che curavano i panettoni. In un’altra c’era la montagna, senza soldati di guardia. Era una cascata di polistirolo bianco con al centro una funivia di due metri che portava in su e in giù i seggiolini con sedute le statuine; era fatta bene perché i seggiolini dondolavano al passaggio sui rulli. Poi c’erano gli alberghi, con i tetti spioventi coperti di neve e i gerani alle finestre. Ecco nell’immaginario collettivo degli italiani cos’è la montagna: seggiovie e alberghi. Ho pensato: sono queste le Alpi di oggi e di domani, una fotocopia bianca della città, un luna park montano? In effetti, se salite in seggiovia con gli sci ai piedi, dall’altoparlante potete ascoltare il giornale radio, le trasmissioni sceme o la disco music. A seconda di come si è alzato quel mattino il tecnico manovratore. Ho pensato alle “mie” montagne, quelle della neve che scricchiola sotto gli sci da alpinismo o gli scarponi, al fascino del bosco invernale anche senza neve, al camminare solo o con gli amici, agli alpeggi silenziosi che la prossima estate torneranno vivi. Ho pensato alla Valgrande e ai suoi valori: il silenzio e il buio assoluto. In quel momento ho amato le “mie” montagne e, in fondo, il teatrino della Rinascente mi ha fatto un po’ di tristezza.